Sekira 2 tahun yang lalu, saya sempat nyantri di Pondok Pesantren Al-Hikmah. Sebuah lembaga keagamaan yang kental dengan kearifan lokalnya. Pesantren ini beralamat di desa Hargosari, Sraten, Gatak, Sukoharjo, Jawa Tengah.

Rupanya daerah Sraten masih memiliki tradisi yang membuat saya penasaran. Adalah sadranan, atau masyarakat sekitar menyebutnya nyadran. Saya pun heran dan kepala saya dipenuhi tanda tanya. Sebenarnya sejak kapan acara nyadran ini kali pertama dimulai? Terlebih lagi di masyarakat sekitar lingkungan pondok pesantren.

Saya pun mulai mengajukan tanya pada tetangga yang rumahnya tepat di sebelah pondok pesantren. Sayangnya, saya tidak sempat bertanya perihal nama. “Ngapunten, Pak. Niki acara yasinan kok katah men, dan niki enten kembang-kembange, kok nggih enten sesajen nggih, Pak?”

Beliau langsung menjawab sambil saya cerap penjelasnnya. “Niki namine tradisi sadranan, Mas. Tradisi niki biasane dilaksanakan sedurung Ramadhan. Nggih mengunjungi makam-makam leluhur supayane pun ramadhan niki eleng kalihan Gusti Allah, Mas, tapi sedurung nyadran, biasane masyarakat teng mriki bengine semacem tahlil lan yasinan, dilanjut sakderenge Ramadhan sehari niku, lagi enten sadranan, dadose niki persiapan, ibarate nek cah kuliahan niku ospek”.

Tidak berhenti pada pembicaraannya, saya pun masih heran melihat serombongan bapak dan ibu yang selalu menundukkan kepala ketika tahlilan dimulai. Ada yang cuma mengangkat kedua tangan dengan mengucapkan “Allah yarham, Allah yarham, Allah yarham”. Malah ada pula yang sampai menangis lantaran tak menyangka bulan Ramadhan sebentar lagi dimulai.

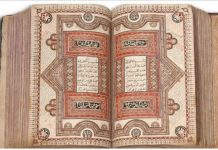

Baca juga: Kesusastraan Islam Pesisir Awal

Saya memberanikan diri untuk menimpali dan mengobrol kepada bapak yang tadi, “Kula merinding nggih, Pak. Mergane kula dereng pernah ngerasakne acara ngonten niki, saget khusyuk tenan, lan saget membawa suasana terharu”.

Melihat saya ketakutan, beliau merangkul saya dan menjawab “Kula nggih sami ngerasakne apa yang jenengan rasakke, tapi jenengan aja ngumun nggih. Sadranan niki asline gawean Hindu-Budha, Mas. Berkat walisonggo dan murid-muridnya sing tahu nyebarke Islam teng daerah mriki, warga-warga mriki do seneng, Mas. Gampang ditampa, mergane riyen teng mriki nggih hampir seperempate Hindu, Mas”.

Mendengar jawaban tersebut, sontak saya kaget, dan tertarik untuk menjalin obrolan lebih dalam dengan bapaknya. Namun, yang membuat saya penasaran adalah murid Walisongo yang menyebarkan Islam di sini. Itu yang membuat saya penasaran, kemudian ingin melakukan penelitian menyangkut penyebaran agama Islam.

Ketika saya tanyakan perihal tokoh murid Walisongo itu, bapaknya tidak bisa menjawab. Karena menurut nenek moyangnya murid walisonggo itu tidak mau menampakkan diri, hanya seperti orang-orang biasa yang sudah kenal lama, akrab, dan menetap.

Walakin, saya catat dalam buku tulis bahwa ini merupakan sejarah yang cukup penting mengenai tradisi sadranan. Itulah musababnya saya mulai mengerti tradisi-tradisi Islam dengan pendekatan budaya komunitas masyarakat yang mayoritas Hindu.

Baca juga: Jalan Menuju Slamet Dawah Wingking

Saya lantas mulai tertarik mendalami makna sadranan sebagai sarana dakwah. Tetapi beliau juga menyarankan “Sadranan niki bukan ajang untuk pembid’ahan seolah-olah mboten enten ajaran kanjeng nabi, dan tesih dianggep Hindu, tapi sebagai ungkapan syukur kalian Pangeran, Mas. Pengeran niku Gusti Allah Swt”.

Sayangnya, saya lupa memotret kegiatan yang pada saat itu adalah momen bernilai sejarah dalam kehidupan saya. Karena biar bagaimanapun, perjalanan hidup di kabupaten Sukoharjo jarang sekali melestarikan budaya turun-temurun.

Sementara, kepercayaan semacam ini jarang dilakukan lantaran Sukoharjo bisa dibilang kurang dalam hal kebudayaan semacam itu, apalagi di daerah urban-perkotaan.

Di lain waktu itu, saya sempat ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang Sukoharjo yang daerahnya cukup jauh dari kota—untuk tidak menyebutnya “pelosok”. Mayoritas mereka menjawab,“Sakdurunge ramadhan mesti ana sadranan”.

Hal inilah yang membuat tradisi sadranan masih terjaga-lestari serta mampu menyadarkan masyarakat akan pentingnya mewarisi budaya yang memberi filosofi dalam bingkai sosial-kultural masyarakat.

Mari kita pahami seksama makna sadranan ini dalam tradisi masyarakat. Sadran diambil dari bahasa Sansakerta yakni sraddha yang berarti ‘keyakinan’. Ada juga yang berpendapat shadrun yang memiliki ‘dada’ (www.nu.or.id).

Artinya, sebuah ungkapan meminta kepada Allah swt seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Selain itu, ada 3 aspek tasawuf dalam sadranan yang memiliki nilai luar biasa. Izinkan saya untuk mengupas aspek tasawuf dalam sadranan tersebut satu per satu.

Pertama mencintai sesama manusia atau bahasa Islamnya hablum minannas. Merajut harmoni ini sangat penting, selain di tengah keberagaman masyarakat kita, mengingat juga zaman sekarang rawan adanya perselisihan apalagi pertikaian antar sesama saudara seiman maupun sesama manusia.

Apalagi melalui acara sadranan kita bisa saling mengenal satu sama lain, ada interaksi di dalamnya, memberi sebuah kesan tentang kebersamaan. Jadi, sadranan menjadi ruang perjumpaan secara kultural bagi anggota masyarakat.

Kedua, hablum minalalam, yang berarti ‘mencintai alam’. Mencintai alam juga sama artinya dengan menjaga ciptaan Allah Swt. Sebab, nyaris sebagian orang tak menyadari tetumbuhan di sekitarnya, bahkan namanya saja hafal pun tidak. Sehingga, sering diacuhkan oleh segelintir orang. Ibarat kalau dalam acara sadranan, adalah bunga mawar yang selalu ditaruh alat khusus untuk melakukan ritual.

Ketiga, hablum minallah, mencintai Allah Swt. Tentu saja dengan kebersihan jiwa yang niscaya setiap insan memilikinya. Sebab, tanpa adanya Allah, manusia jelas tidak ada apa-apanya, hanya butiran debu belaka. Mengharap berkah dari Allah ini merupakan inti dari ajaran ritual sadranan, yang justru sering salah kaprah dimaknai oleh sebagian orang yang tidak menyukainya.

Tingkat tertinggi dalam hajat sadranan adalah, dimensi yang ketiga ini, yakni berserah dan mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa, tentu salah satunya dalam koridor agar bulan Ramadhan yang mau dilewati penuh dengan berkah dan dijalani dengan penuh istiqamah.

Dengan mengetahui tiga aspek tasawuf dalam sadranan ini, kita sama-sama punya ikhtiar menyongsong bulan suci Ramadhan tanpa meninggalkan—apalagi tercerabut—dari kearifan lokal komunitas masyarakat kita.