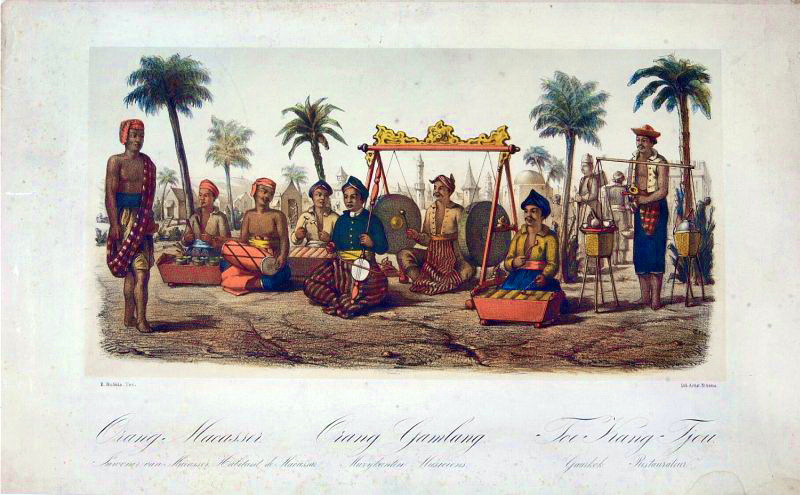

Sejauh ini, teknik permainan instrumen dalam lanskap musik tradisi Nusantara masih kerap luput dibaca. Ia seolah hanya pelengkap, remeh, dan kurang penting. Padahal, teknik permainan ini memberi sumbangsih besar dalam menghasilkan keindahan bunyi, entah secara tekstual maupun kontekstual. Salah dua di antaranya adalah teknik unik gamelan ngumbang ngisep di Bali dan mithet di Jawa.

Ikhtisarnya adalah teknik ngumbang-ngisep dalam permainan Gamelan Bali. Teknik ini memberi efek auditif berupa bunyi yang tiba-tiba keras, tiba-tiba pelan, atau penggabungan keduanya. Dinamika bunyi ini menjadi semacam kejutan musikal yang mampu menarik-ulur perasaan pendengar. Seolah-olah, pendengar diharuskan untuk berimajinasi tentang hamparan pantai dengan debur ombak yang saling berdentuman.

Ngumbang-ngisep adalah sebuah temuan artistik yang mengagumkan. Ia membubuhkan warna baru sebagai wujud alternatif estetis bunyi gamelan. Terasa ada kejanggalan yang mendera bila teknik ini tidak dimainkan. Akhirnya, ngumbang-ngisep menjelma estetika dari Gamelan Bali. Karena ia menjelma estetika, banyak orang yang lantas menyematinya sebagai identitas musikal. Ia melekat dan jadi otentik, sebagai ciri khusus Gamelan Bali.

Teknik yang menyuratkan kisah serupa adalah “mithet”. Tulisan singkat ini berusaha membaca mithet, sebuah teknik unik yang lazim ditemui dalam Gamelan Jawa. Wujudnya berupa tindakan menyentuh atau menekan logam instrumen yang telah ditabuh. Tujuannya untuk memutus gaung agar tidak berkepanjangan.

Baca juga: Janturan: Ruang dan Pesan

Teknik ini diterapkan pada beberapa instrumen, misalnya rombongan balungan (saron, slenthem, dan peking). Mithet ditunaikan kala perpindahan tabuhan dari bilah satu ke bilah lainnya. Tangan kiri mithet, tangan kanan menabuh bilah lainnya. Hal itu dilakukan secara berbarengan. Sementara pada rombongan pencu (kempul), seusai ditabuh, niyaga harus segera mithet. Demikian juga pada rombongan penghias (gender).

Syahdan, mengapa harus menerapkan teknik ini? Bukankah gamelan ditabuh supaya menggema? Mengapa gema itu malah dihentikan? Bertolak dari tanyaan ini, urusan bunyi gamelan nyatanya tidaklah sederhana. Ada beberapa hal yang harus ditunaikan guna menggapai keindahan bunyi yang paripurna.

Akur

Secara organologis, gamelan terbuat dari logam. Logam memuat gaung yang panjang ketika dipukul. Bahkan, ada yang hingga satu menit jika diukur dengan seksama. Gaung logam berbeda dengan gaung kayu yang relatif pendek. Lihat saja ansambel calung Banyumas. Di sana tidak ada mithet karena memang tidak perlu. Mithet hanya dibutuhkan pada benda bergaung panjang, seperti gamelan, yang terbikin dari logam.

Gendhing gamelan sejatinya tersusun dari gumulan gaung. Hanya saja, gaung ini berbeda-beda dan kompleks. Perlu penataan supaya gaung-gaung itu tidak saling berbenturan. Gambarannya laksa APILL di jalan raya. Mustahil lampu merah, kuning, dan hijau menyala bersamaan. Lampu-lampu itu harus menyala bergantian supaya lalu lintas tidak kacau dan memicu tabrakan.

Gamelan juga demikian. Setiap ada nada yang ditabuh, maka ada nada yang dihentikan. Misalnya, nada yang dimainkan adalah perpindahan nada ji ke nada ro. Maka, tangan kiri menekan logam ji dan tangan kanan menabuh logam ro secara bersamaan. Tindakan itu adalah mithet. Ia meniadakan benturan gaung, menghindari ruang sumbang—mblero, dan menjauhi kuasa nirindah.

Mithet adalah ikhtiar untuk menata gaung. Bukan hanya gaung antar nada dalam satu instrumen, namun juga dengan nada instrumen lain. Kala rombongan balungan tengah di-pithet, sebenarnya ia menyediakan ruang kepada rombongan pencu untuk menyelinap masuk. Imbasnya, gaung antara rombongan balungan dan pencu tak saling bertabrakan.

Mithet itu vital. Ia laksa alat yang menyisir setiap gaung untuk kemudian dirajut supaya akur. Keakuran seluruh gaung inilah tampuknya. Tampuk itu mewujud sebuah gendhing yang harmonis dan enak untuk dinikmati.

Ajaran Mithet

Saya rasa, mithet tidak hanya bersifat teknis, namun juga filosofis. Bukankah leluhur Jawa senantiasa menyampaikan pesan-ajarannya secara sembunyi-sembunyi? Pesan yang tak melulu gamblang, penuh simbol, serta metafor. Maka, adalah tugas kita sebagai generasi penerus untuk selalu membaca dan menafsirkannya apa yang tersingkap di sebaliknya.

Agaknya, sebagai teknik unik unik memainkan gamelan, mithet adalah luapan musikal masyarakat Jawa atas nilai-nilai hidupnya. Secara musikal, mithet memberi ruang bagi instrumen lain untuk muncul dan menunjukan tajinya. Ruangnya sempit, hanya sepersekian ketuk, tetapi bernas. Bunyi itu begitu kentara dan dapat disimak dengan rinci.

Mithet memungkinkan seluruh bunyi bisa nampak kendati sebentar. Setidaknya, ada ikhtiar untuk menghargai eksistensi setiap bunyi instrumen. Bukankah keadilan itu tidak harus sama dan setara? Keadilan adalah kesadaran atas porsi yang diampu. Ada yang porsinya banyak, sedang, dan sedikit. Tetapi, kesadaran atas porsi itulah yang justru mencipta keselarasan.

Gamelan tak akan indah jika nilai kesadaran ini tidak ditunaikan. Justru, yang ada hanyalah kontestasi antar gaung instrumen yang tak akur dan saling membentur. Bunyi itu dinilai nirindah. Untuk menghindarinya, maka para pendahulu mencipta mithet. Mithet menjelma ruang toleransi yang berlandas pada kesadaran—yang dalam kultur karawitan Jawa disebut dengan ‘mad-sinamadan’ (saling menghormati dan menghargai demi keselarasan).

Baca juga: Ponpes Hanacaraka: Membumikan Walisongo lewat Lirik Lagu

Bukan hanya ajaran toleransi dan kesadaran saja. Mithet juga mengajarkan tentang nilai spiritual. Masyarakat Jawa secara kultural mengidam-idamkan peristiwa suwung. Suwung bukanlah kosong, melainkan nol. Kosong berarti tidak ada apa-apa. Berbeda dengan kosong, nol itu bernilai tetapi nilainya kosong.

Secara filosofis, nol adalah ada dalam ketiadaan. Nilai dari ketiadaan itu bersifat transedental—ilahial. Maka, dalam suwung, masyarakat Jawa cenderung menggugurkan ego, eksistensi diri, dan angan-angan untuk berjumpa pada peristiwa ilahiah. Tak heran, banyak tokoh-tokoh lampau yang melakukan laku tapa dan brata di hutan ataupun gunung yang hening. Semata-mata untuk menggapai suwung.

Gamelan sesungguhnya memuat nilai suwung ini dalam mithet. Kala mithet, bunyi yang ditekan sejatinya tak berhenti secara menyeluruh. Ada puing-puing bunyi yang masih menggema. Tetapi, puing-puing itu tertutup oleh bunyi lain yang baru saja ditabuh. Puing-puing bunyi itu menyatu. Puing-puing bunyi itu akan melahirkan getaran yang berdinamika halus. Biasanya, peristiwa semacam itu akan kentara pada akhir kalimat lagu, dimana gong ageng ditabuh.

Tak heran jika ada istilah ‘ngrabuk nyawa’ (memupuk jiwa) atau ‘nguda rasa’ (mengudar rasa) di jagad karawitan. Gamelan memuat gaung yang mampu menghadirkan momentum suwung, dimana suwung menjadi ruang transedental untuk urusan kejiwaan dan perasaan.

Tak heran juga jika sepanjang gamelan dimainkan dengan teknik unik yang bernama mithet itu mendayu-dayu, membuat ngantuk, dan ‘wingit’ bagi sebagian orang. Sebab, sejatinya, musikalitas ‘tertinggi’ dalam gamelan terletak pada kesayuan gendhingnya.

Pada akhirnya, bisa ditarik simpulan bahwa mithet adalah luapan ekspresi sosio-kultural masyarakat pemiliknya. Para leluhur tlah menyelipkan pesan tentang kerukunan, keadilan, toleransi, hingga spiritual melalui mithet.

Sungguh tak mungkin pendahulu mewariskan sesuatu yang nihil makna. Tentu saja, mereka meninggalkan sesuatu yang berharga kendati dibalut dengan metafora yang berlapis-lapis. Sebagai penerus, satu di antara tugas pokok kita adalah membaca, menafsir, dan merefleksikannya sama-sama.