Penulisan naskah mushaf Al-Qur’an terus berkembang seiring perkembangan ornamen Islam. Kemajuan di bidang ini membuat bentuk mushaf semakin variatif. Meski penyusunan mushaf berada di dalam arus tren penggunaan khaṭ dan seni ornamen yang beragam dengan banyaknya varian bentuk dan teknik, tiap kelompok dari daerah dan masa tertentu memiliki ciri khasnya masing-masing.

Beragam mushaf ditemukan, setidaknya hampir di berbagai wilayah Indonesia memiliki mushaf dengan pusparagam corak, iluminasi dan ornamen yang beda-beda. Adanya iluminasi dan ornamen yang melekat pada mushaf Al-Qur’an juga tidak hanya memperindah tampilan mushaf, tetapi juga sebagai bentuk identitas, filosofis, yang melekat sebagai simbol budaya dan kearifan lokal di Indonesia.

Selain sebagai identitas kebudayaan, adanya ornamen dan iluminasi pada naskah mushaf Nusantara juga sebagai jalan memahami dinamika dan perkembangan keislaman dan kebangsaan, juga mengungkapkan budaya lama sebagai alternatif pengembangan kebudayaan masa kini (Gusmian, 2021).

Namun sayangnya, beberapa kalangan dari kita sering menganggap kehadiran mushaf kuno atau Al-Qur’an yang bernuasa lama dengan beragam ornamen dan iluminasinya tak terlalu penting dan sering tercampakan lalu hilang dari kajian beberapa kalangan sarjana (muslim) Indoensia.

Perkembangan Khat Al-Qur’an

Seperti yang kita ketahui bahwa hadirnya bentuk dan karakter tulisan Arab–atau yang kemudian disebut khaṭ–semakin berkembang seiring penyebaran Islam ke Baghdad, Turki, dan Mesir. Senada dengan perkembangan pabrik industri kertas yang dapat menggantikan papyrus dan kain perca China, abad IX saat Al Ma’mun menjabat, jumlah khaṭ Arab semakin meningkat pesat. Hal ini pula yang menyebabkan Munculnya khaṭ-khaṭ seperti Raihani yang dirumuskan oleh Ali bin Ubaidah al Raihani (Atjeh, 1952).

Pada era ini juga muncul Ibnu Muqlah (886-940 M). Ia didaulat menjadi pencetus kaligrafi Arab pertama kali sebagaimana argumentasi Musthafa Abdullah Haji Khalifah dalam karyanya yang berjudul Kasyf aẓ–Ẓunūn. Ia berhasil memadukan teknik akurasi dan presisi dalam ilmu geometri untuk diterapkan di dalam kaligrafi Arab. Karena hal tersebut ia mendapat julukan Imām al-Khaṭāṭīn atau pemimpin para ahli khaṭ.

Iluminasi dan ornamen yang melekat pada mushaf Al-Qur’an juga tidak hanya memperindah tampilan mushaf, tetapi juga sebagai bentuk identitas, filosofis, yang melekat sebagai simbol budaya dan kearifan lokal di Indonesia

Ia juga dianggap sebagai orang yang berpengaruh dalam mempopulerkan khaṭ Ṡuluṡi. Ia berhasil memformulasi khaṭ kūfῑ yang dianggap telah paten menjadi bentuk lebih dinamis, sehingga lahir khaṭ Ṡuluṡi dan naskhi (Rahmat 2021). Khaṭ naskhi sendiri kemudian menjadi khaṭ yang lebih popular untuk digunakan dalam standar penulisan Al-Qur’an.

Baca juga: Nasihat di Balik Kaligrafi Masjid Agung Surakarta

Perkembangan khaṭ yang begitu masif membuat gembira para kaligrafer Al-Qur’an (khaṭāṭ) dan pembuat mushaf. Mereka menghiasi iluminasi mushaf dengan beragam kaligrafi-kaligrafi dan menyusunnya berdasar varian khaṭ yang indah. Mereka berlomba untuk menyajikan mushaf dengan tampilan terbaik.

Nilai estetika suatu mushaf menggambarkan sang pemilik dan tingkat status sosialnya. Dalam tahap ini, seorang iluminator mushaf tak ragu membubuhkan tinta dari emas murni untuk menambah nilai estetika. Beberapa mushaf kerajaan memiliki ciri khasnya sendiri. Khaṭ telah menjadi bagian penting dalam mushaf dengan dipadukan bersama ornamen geometri dan sulur-floral.

Corak dan Karakter Mushaf di Indonesia

Mushaf Nusantara umumnya memiliki karakter yang hampir sama dengan mushaf Timur Tengah. Hal ini disebabkan proses pertukaran tradisi antara guru murid ataupun pada saat proses penyalinan mushaf dari mushaf asal untuk ditulis ulang oleh para penulis mushaf Nusantara.

Dalam proses ini beberapa mushaf terobjektifikasi ke dalam karakter khasnya sendiri. Beberapa bahkan menerapkan bentuk ornamen yang unik dan tidak dijumpai pada naskah lain dalam tradisi Islam Timur Tengah. Hal ini bisa dilihat melalui ornamen pada iluminasi naskah, bentuk sampul, hingga pemilihan warna yang lebih kontras. Hal tersebut mengindikasikan adanya upaya untuk memasukkan ciri khas daerah asal mushaf itu dibuat.

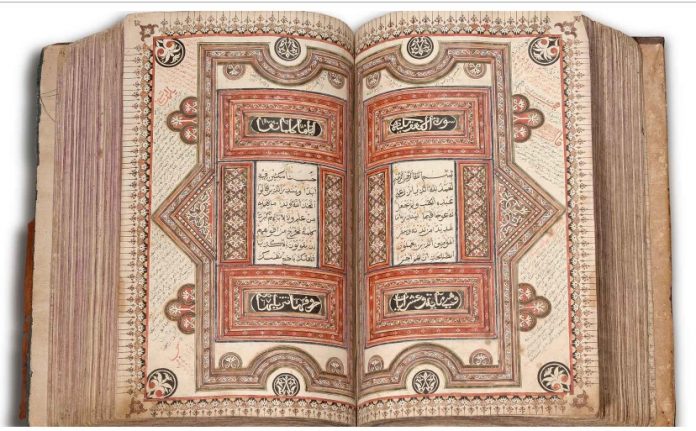

Al-Qur’an di atas merupakan penggalan Mushaf Bugis yang ditulis sekitar tahun 1731 M yang memiliki ciri khas berupa bentuk hiasan yang disebut sebaga iluminasi mushaf. Iluminasi, pada dasarnya, merupa sebuah hiasan penanda pada suatu naskah agar terlihat lebih menonjol. Biasanya iluminasi naskah terletak pada bagian pembuka, tengah, atau akhir (Harits Fadli, 2019). Iluminasi pada Mushaf Bugis di atas merupakan iluminasi tengah yang tampak hampir menghiasi seluruh bagian Al-Qur’an.

Baca juga: Kaligrafi Sebagai Seni Rohani dan Identitas Kesalehan

Selain bentuk dan warna, asal keterpengaruhan mushaf yang beredar di Nusantara dapat dikenali melalui pias atau bagian tepi yang dibiarkan kosong. Biasanya, bagian ini berfungsi memberi catatan terhadap ayat-ayat yang memiliki ikhtilāf ulama qirā’āt atau catatan-catatan perbedaan rasm baik imla’i atau `uṡmāni.

Ayat-ayat yang memiliki varian qirā’āt akan dibedah dengan mengungkap kata yang memiliki perbedaan bacaan di salah satu qirā’ah berbanding dengan bacaan di qirā’āt lainnya. Meski kebanyakan adalah berqirā’ah Hafs dari Ashim, beberapa mushaf di Nusantara juga menggunakan riwayat lain seperti Qalun. Maka, tak heran bila beberapa manuskrip Al-Qur’an di Nusantara juga banyak ditulis dengan ilmunasi memukau, tetapi juga dengan varian qira’at yang beda.