Perkembangan spiritualitas Jawa tidak dapat dilepaskan dari dinamika perjumpaan antara ajaran Islam dan kebudayaan lokal. Dalam konteks ini, nilai-nilai spiritual yang awalnya dibawa oleh para tokoh sufi mengalami dialog kultural dengan laku batin masyarakat Jawa. Tradisi keilmuan yang diwariskan dari guru kepada murid tetap dijaga, namun diserap dan dimaknai ulang melalui simbolisme, olah rasa, serta praksis laku hidup yang khas Jawa.

Akar spiritualitas tersebut tetap bertumpu pada nilai-nilai Al-Qur’an dan hadis, namun menjelma dalam bentuk yang lebih kontekstual melalui tembang, suluk, dan tradisi kebatinan. Seperti ditunjukkan oleh Wahyudi (2021), kajian terhadap praktik spiritual di Jawa masih sangat relevan, terutama karena ia memuat nilai-nilai sufistik yang membumi dan menyatu dengan tradisi lokal. Inilah yang disebut ramuan hidup.

Banyak tokoh dari tanah Jawa memberikan kontribusi penting dalam pewarisan nilai-nilai spiritual sebagai ramuan hidup. Tokoh-tokoh seperti Sultan Agung, Ronggowarsito, K.G.P.A.A. Mangkunegara IV, hingga Sosrokartono bukan hanya menghidupi nilai-nilai tersebut, tetapi juga menjadikannya sebagai fondasi spiritualitas Jawa yang mampu mewarnai kebudayaan dan kehidupan batin.

Selayang Pandang Sosrokartono

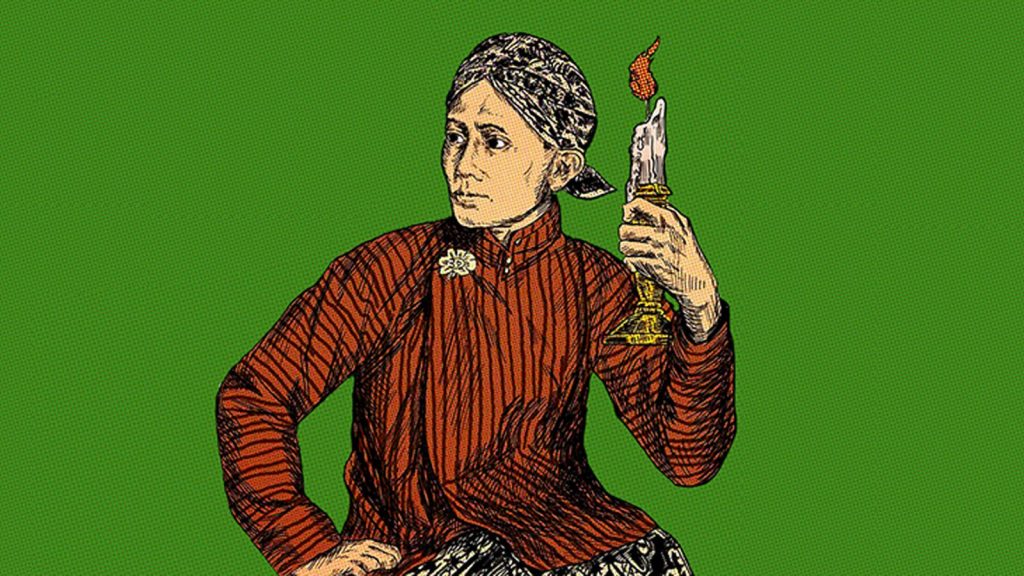

R.M.P. Sosrokartono lahir pada Rabu Pahing, 10 April 1877, di Pelemkerep, Mayong, Jepara. Ia merupakan putra ketiga dari Bupati Jepara, Raden Mas Adipati Aryo Samingoen Sosroningrat, dan Nyai Ngasirah, putri dari Kyai Mudirono Teluk Awur (Khakim, 2008). Walaupun tinggal di dunia Barat, Sosrokartono tetap menunjukkan identitas kejawaan yang kental dalam sikap dan jiwanya. Karena hal itu, ia dijuluki “De Javanese Prins” atau Pangeran Jawa (Hadiwijaya, 2010). Sosrokartono adalah kakak dari R.A. Kartini dan turut berperan dalam membentuk alam pikirnya.

Sosrokartono memiliki beberapa julukan. Salah satunya adalah “Sang Alif,” yang menggambarkan manusia yang menjaga hubungannya dengan Tuhan (Priyanto, 2018). Julukan lain adalah “Mandor Klungsu”; “klungsu” berarti biji asam, yang mengisyaratkan manusia kecil yang memiliki kekuatan dan memberi manfaat (Priyanto, 2021).

Baca juga: Islam Moderat dan Naskah Jawa

Julukan yang tak kalah terkenal ialah “Djoko Pring.” “Djoko” berarti pria lajang—dalam banyak literatur disebutkan bahwa beliau tidak menikah sampai akhir hayat—sedangkan “pring” berarti bambu, yang bermakna kelenturan, kemampuan berkembang, serta manfaat dari akar hingga pucuk (Danim, 2002; Priyanto, 2018).

Hingga akhir hidupnya, Sosrokartono menempuh jalan spiritual yang menunjukkan pengabdiannya kepada Tuhan melalui tindakan-tindakan kemanusiaan. Ia wafat pada Jumat Pahing, 8 Februari 1952, di Bandung dan dimakamkan di Desa Kaliputu, Kudus, Jawa Tengah (Syuropati, 2011).

Menegakkan Tauhid melalui Perilaku Sosial

Abu Bakar Jabir al-Jazairy, sebagaimana dikutip oleh Yunahar Ilyas (1993), menjelaskan bahwa akidah adalah kebenaran yang diterima manusia melalui akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran ini tertanam dalam hati, diyakini sepenuh jiwa, sehingga membuat seseorang menolak apa pun yang bertentangan dengannya.

Dalam pandangan Al-Qur’an dan Sunnah, akidah dibentuk agar umat Islam menegakkan tauhid dan ketaatan kepada Allah, serta mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam seluruh aspek kehidupan. Tauhid sendiri adalah inti dari akidah Islam—bukan hanya tentang mengakui keesaan Tuhan dalam keyakinan dan ibadah, tetapi juga menuntut sikap santun dan baik dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam spiritualitas Jawa, Sosrokartono memiliki cara pandang yang khas dan bermakna. Ia menyebut Tuhan dengan istilah “Sang Alif,” simbol hubungan yang luhur antara manusia dan Tuhan, sekaligus mencerminkan kedekatan sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam berbagai tulisannya, Sosrokartono kerap menggunakan kata “Gusti” untuk menyebut Tuhan. Ungkapan seperti “Jumbuhing Kawula-Gusti” (penyatuan antara hamba dan Tuhan), “Ngawula dhateng Kawulaning Gusti” (mengabdi kepada hamba Tuhan), dan “Kulo mboten gadah ajrih sabab payung kulo Gusti kulo” (saya tidak takut karena pelindung saya adalah Tuhan saya), bukan sekadar kata-kata indah, tetapi menunjukkan kedalaman pengalaman spiritual dan kesadaran tauhid dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, kata “penyatuan” tidak boleh dimaknai secara harfiah sebagai manusia menjadi Tuhan. Seperti dijelaskan oleh Ghulam Rasool (2014), dalam pandangan wahdatul wujud para sufi, penyatuan tersebut bukan menghilangkan jarak hakiki antara makhluk dan Pencipta. Yang ditekankan adalah kedekatan spiritual—bahwa manusia bisa merasa sangat dekat dengan Tuhan meskipun kedekatan itu tak mampu dijangkau oleh akal biasa.

Al-Qur’an menegaskan hal ini: “Dan apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepada-Ku.” (QS. Al-Baqarah: 186) “Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.” (QS. Qaf: 16).

Ketauhidan Sosrokartono tidak berhenti pada kata-kata, melainkan mewujud dalam tindakan. Ia memahami bahwa pengabdian kepada Tuhan tidak bisa dipisahkan dari pengabdian kepada sesama. Prinsip habluminannas bukan sekadar slogan, melainkan nilai moral yang ia pegang erat.

Dalam suratnya tertanggal 12 Mei 1931 dari Medan, ia menulis: “Ngawula dateng kawulane Gusti” (mengabdi kepada hamba-hamba Tuhan). Ungkapan ini mencerminkan cara hidup yang berlandaskan cinta, bukan imbalan: “Dede tekad pamrih, nanging tekad asih”—bukan niat mengejar pamrih, tetapi niat mencintai. Baginya, pamrih bisa diukur dari rasa takut: “Yen kula ajrih, kenging dipun wastani ngandut pamrih utawi ancas ingkang boten sae.”

Ketauhidan Sosrokartono tidak berhenti pada kata-kata, melainkan mewujud dalam tindakan. Ia memahami bahwa pengabdian kepada Tuhan tidak bisa dipisahkan dari pengabdian kepada sesama

Nilai-nilai tersebut kemudian ia padatkan dalam untaian kalimat yang sederhana namun dalam maknanya: “Trimah mawi pasrah. Suwung pamrih, tebih ajrih. Langgeng tan ana susah, tan ana seneng. Antheng mantheng sugeng jeneng.” (Menerima dengan pasrah. Tanpa pamrih, jauh dari takut. Abadi tanpa duka, tanpa suka. Tenang dalam pusat batin, bahagia sejati).

Dalam banyak surat dan tulisannya, Sosrokartono juga kerap memuji Tuhan dengan ungkapan menyentuh, seperti: “Yen alhamdulillah, wonten poeloeng kehormatan dhumawah ing saliro kulo.” (Jika aku mengucap alhamdulillah, itu karena ada kehormatan yang dititipkan kepadaku.) Penggunaan istilah seperti “alhamdulillah” dan “Gusti” menunjukkan bahwa ia menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, tanpa tercerabut dari budaya dan bahasa Jawa yang menjadi identitasnya.

Menyelaraskan Rasa dan Laku

Sosrokartono menjalani hidup dengan kesederhanaan yang konsisten dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan tanpa memandang latar belakang siapa pun. Bagi beliau, hidup bukanlah ajang untuk mengejar keuntungan pribadi, apalagi dengan mengorbankan orang lain. Sebaliknya, hidup adalah sarana untuk memberi manfaat dan melayani sesama.

Sosrokartono pernah menyampaikan:“Ancas koelo boten sanes namoeng moegi-moegi kaparengo kiyat saget urun budi, memayoe ayoening oerip, memayoe awonipun gesang, nyoewito kawoelo, bekti dhateng sesami.”

(Tujuan hidup saya tak lain hanyalah agar diberi kekuatan untuk bisa menyumbangkan budi, memperindah kehidupan, memperbaiki keburukan hidup, menolong sesama, dan berbakti kepada sesama).

Baca juga: Mithet: Teknik Unik Gamelan Jawa

Gagasan Sosrokartono ini sejalan dengan pandangan Quraish Shihab (2012) mengenai ukhuwah Islamiyah. Menurut Shihab, terdapat dua syarat utama terwujudnya ukhuwah: pertama, husnuzan atau prasangka baik terhadap sesama; kedua, menghindari sikap merasa paling benar sendiri dan memonopoli kebenaran. Dalam konteks Sosrokartono, prasangka baik ini hadir dalam bentuk cinta tulus tanpa pamrih dan penerimaan terhadap siapa pun:

“Nulung pepadhane, ora nganggo mikir wayah, wadhuk, kanthong. Yen ana isi lumuntur marang sesami.” (Menolong sesama, tanpa memikirkan waktu, perut, atau saku. Jika ada isi, mengalir kepada sesama).

Islam memandang manusia sebagai makhluk yang mulia, sehingga menjunjung tinggi kesetaraan hak dan martabat setiap individu (Saleh, 2005). Kemuliaan itu tercermin dalam anjuran untuk mengembangkan akhlak mulia yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah. Hamka (2017) menyatakan bahwa akhlak adalah bekal jiwa yang telah tertanam dalam-dalam dan secara spontan melahirkan perilaku luhur tanpa melalui pertimbangan panjang.

“Wajib tiyang gesang sinahoe anglaras batos saha raos.” (Setiap orang wajib hidup dengan mengutamakan batin dan perasaan). Hidup ideal adalah ketika pikiran dan rasa berjalan seiring. Keseimbangan ini mempererat hubungan sosial yang dilandasi kasih sayang dan empati. Sosrokartono menekankan pentingnya hidup rukun:

“Mila sanget anggen koelo moejoedaken soepados para sedherek kaparengo saget anggen among roekoen, among goeyoep.” (Maka sangat penting bagi saya untuk menunjukkan bagaimana kita harus hidup rukun dan saling membantu.)

Fian dkk. (2024) mengungkapkan bahwa Sosrokartono menempuh jalan spiritual dengan menjauhkan ego, serta menempatkan Tuhan dan cinta kasih sebagai pusat hidupnya. Ini merupakan proses sufistik yang sejalan dengan konsep tahalli dalam tasawuf, yaitu menghiasi diri dengan kebaikan agar terbentuk hubungan sosial yang harmonis.

Pemikiran Sosrokartono memiliki irisan maknawi dengan gagasan Rudolf Otto tentang mysterium tremendum et fascinans—bahwa hubungan yang harmonis dengan Tuhan akan membawa nuansa keterpanaan: Tuhan sebagai Zat yang menggetarkan sekaligus mempesona (Cilliers, 2009).

Dalam pandangan tasawuf, Tuhan bukan hanya Mahabesar dan menakutkan, tetapi juga kekasih yang penuh kasih. Kekaguman terhadap keindahan Allah membuat jiwa larut dalam cinta Ilahi (Bakri, 2020). Manusia, yang hidup di bawah langit dan di atas bumi, seharusnya senantiasa menyebarkan kasih sayang, kelembutan, akhlak mulia, dan pengabdian yang tulus kepada Tuhan dan sesama.