Di Indonesia, fiksi sains dalam bentuk teks maupun alih wahana ke audiovisual seperti film dapat dikatakan masih minim. Fakta tersebut dapat dilihat dari perkembangan kesusastraan dan perfilman kita yang masih memiliki kecenderungan pada tema mainstream; sosial, politik, hingga horor. Kenyataan itu kemudian membentuk budaya dalam masyarakat kita yang sedemikian rupa. Sebaliknya, jika ditinjau dari aspek ilmu, pengetahuan, dan teknologi—tidaklah berlebihan bahwa sejatinya cakupan literasi sains, termaksuk fiksi di dalamnya perlu menjadi arus utama.

Barangkali kebelum siapan atau kurang kepedulian terhadap tema itulah yang melayarkan fakta bagi kalangan anak-anak tidak cukup menerima dan sering menghindari sains dan teknologi dari aspek keilmuan. Akhirnya, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi menjadikan banyak kalangan, tak terkecuali anak-anak, hanya sempat menikmati kecanggihan teknologi. Artinya, posisi itu menjadikan mereka sebatas pengguna, bukan berada pada derajat yang lebih tinggi, seperti penggunaan dengan capaian imajinasi, kreativitas, ruang kultural, hingga humanisme.

Minimnya para penekun fiksi sains pun membuat ingatan kita terbatas. Salah satu sosok itu diisi oleh Djokolelono. Penulis kelahiran Blitar, 10 April 1944 yang pernah mengenyam pendidikan di jurusan astronomi Institut Teknologi Bandung itu telah malang melintang dalam kesusastraan anak sejak masa Orde Baru—tepatnya sejak awal tahun 1970. Di tengah tantangan global yang meruyak di dunia, seperti dilema dari keberadaan kecerdasan buatan dan trans-humanisme, penerbit Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) ingin membangun ingatan kepada khalayak akan fiksi sains dalam kesusastraan anak dengan menerbitkan ulang buku-buku Djokolelono.

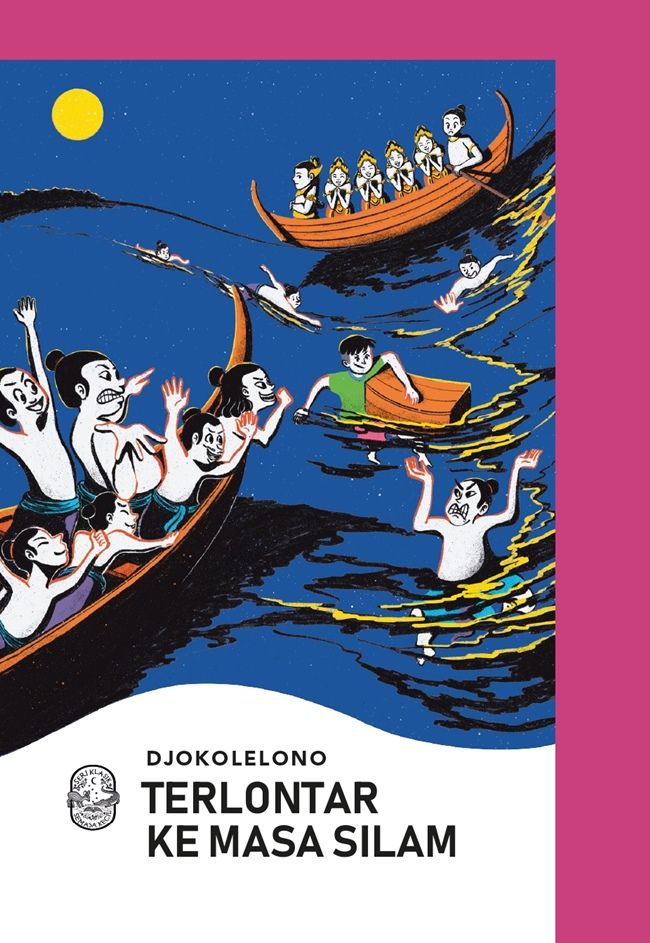

Buku yang masuk kategori “Seri Klasik Semasa Kecil” tersebut masing-masing adalah Terlontar ke Masa Silam, Pak Gangsir Juru Ramal Istana, dan Rahasia di Balik Lukisan.

Perlu diingat, salah satu buku dari ketiga buku tersebut, Terlontar ke Masa Silam merupakan sebuah karya yang dimasukkan dalam rekomendasi bacaan untuk jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah di Sastra Masuk Kurikulum, program yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sejak tahun 2023 yang lalu.

Baca juga: (Keaksaraan) Majalah: Perempuan dan Anak

Buku tersebut mengisahkan Dwiyana, seorang mahasiswa fakultas ilmu purbakala yang menemukan sebuah helm. Helm tersebut setelah dikenakan menjadikannya pingsan, dan akhirnya menyeretnya menjelajahi masa lalu. Dalam konteks sains, itu berhubungan dengan konsep mesin waktu yang lazim dikaji pada perkembangan ilmu fisika era mutakhir.

Hal itu memang mengingatkan pada kisah klasik The Time Machine (1895) garapan H. G. Wells. Kendati demikian, yang menarik dari ide dari Djokolelono adalah ia mengontekstualisasikan gagasan fisika dalam ranah sejarah dan kebudayaan lokal. Tepatnya, tokoh dalam cerita itu mendapati petualangan pada masa lalu dengan mengacu era Majapahit.

Buku Pak Gangsir Juru Ramal Istana menawarkan humor yang segar dan kisah yang tak mudah ditebak pembaca. Kisah itu bersandar pada keberadaan tokoh Pak Gangsir dan anaknya, Gangsir, di negeri Sang Prabu Indrabuwana. Sementara itu, buku Rahasia di Balik Lukisan menyajikan kekuatan cerita dan imajinasi dari sebuah lukisan yang sarat dengan cerita serta petualangan anak yang seru dan menegangkan.

Penerbitan ulang karya Djokolelono di tahun 2025 ini setidaknya memperpanjang napas fiksi sains dalam susastra anak. Dalam konteks lain, tentu berhubungan erat dengan kompleksitas abad XXI. Tiada lain adalah guncangan kemajuan teknologi digital yang membuat perenungan ulang akan posisi anak. Itu tak lepas dengan tantangan pengasuhan anak berupa sajian konten pendek di media sosial yang ditengarai menjadi penyebab khusus dari fenomena pembusukan otak (brain rot).

Baca juga: Menunda Jadi Laut(an): Keluh-Kisah Seorang Nelayan

Kekayaan dan kekuatan cerita berlandaskan teks sejatinya sangat dibutuhkan dalam konteks geliat digital, sebagaimana disebut akademisi Institut Teknologi Bandung, Acep Iwan Saidi (2023) sebagai “matinya diam”. Dalam perkembangan teknologi media sosial, baginya memang melahirkan kecenderungan para pengguna tak ingin ketinggalan dalam berbagi cerita. Namun, pembagian cerita itu cepat berlalu maupun temporal. Maka, yang meruyak adalah “tradisi lisan digital”.

Acep kemudian membabarkan dengan melanjutkan gagasan dari Walter J. Ong, Orality and Literacy: The Technologizing of the Word (1982). Di Indonesia, gagasan tersebut sering jadi perhatian kalangan publik, terlebih telah ada penerbit yang menerjemahkannya ke bahasa Indonesia, yakni penerbit Gading pada 2013 dengan berjudul Kelisanan dan Keaksaraan. Bertolak dari gagasan Walter J. Ong, Acep merefleksikan kondisi mutakhir. Bahwa satu hal penting yang perlu digalakkan adalah kebiasaan di dalam tradisi teks, baik membaca maupun menulis.

Pada konteks keberadaan terbitan ulang karya Djokolelono di atas, tentu memiliki irisan. Pembiasaan membaca dan menulis, mau tidak mau harus berangkat dari masa anak-anak. Teks sastra dengan cerita demi cerita di dalamnya menjadi bekal berharga dalam upaya melatih imajinasi, mengasah kreativitas, serta berpikir kritis dan rasional di kemudian hari. Kebiasaan itu pula yang dapat menjadi pegangan penting dalam menafsirkan perubahan zaman dengan segenap tantangannya.

Satu garis penting dari Djokolelono tentu saja adalah upaya menyadarkan akan pentingnya fiksi ilmiah di kalangan publik. Itu mengingatkan ungkapan peneliti dan pengajar di Universitas Jyväskylä, Finlandia, Ratih D. Adiputri (2022), “Dengan membaca, apalagi membaca fiksi, kita akan membangun imajinasi. Membangun dunia dari cerita yang kita baca dan membentuk tokoh-tokoh dalam cerita. Merasakan sesuatu, mengunjungi tempat-tempat dan dunia baru, bahkan belajar hal baru.”

Lebih luas, fiksi ilmiah tentu saja dapat membawa pada imajinasi akan tinjauan masa lalu dan kemungkinan-kemungkinan di masa depan. Penghadiran itu sebagai keterikatan antara sastra dengan anak tentulah begitu berharga.

Bagaimana kemudian anak mendapat ruang dalam membangun dunianya dan koneksi perkembangan ilmu dan pengetahuan. Selain itu, yang tak kalah penting adalah menemukan jati diri dengan sikap bijak lagi bajik di dalam menjalani kehidupan yang makin kompleks dalam bayang-bayang akan kecemasan dan tantangan teknologi kini.