/1/

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada tanggal 20 Maret 2025, melalui rapat paripurna, DPR RI akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan UU No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) untuk disahkan menjadi UU.

Sebelum disahkan, UU ini mendapatkan respons negatif dari berbagai sektor. Tak pelak, demonstrasi beruntun sebagai bentuk protes. Isu yang paling mengemuka dan menuai kritik adalah kembalinya Dwi Fungsi TNI di ranah jabatan sipil.

Ketakutakan kembalinya Dwi Fungsi TNI tersebut sangat berdasar. Masyarakat sipil merasa luka masa lalu yang dilakukan oleh rezim Orde Baru kembali terjadi. Intervensi berlebih yang dilakukan oleh aparat TNI kepada masyarakat sipil sangat potensial kembali terulang. Sejarah sudah mencatat, bagaimana represi aparat telah banyak merenggut kebebasan berekspresi masyarakat sipil.

Bahkan sebelum Orde Baru bercokol, agresivitas aparat sudah bergulir. Tepatnya saat meletusnya peristiwa G30S PKI. Hanya sedikit masyarakat sipil yang tahu-menahu agenda politik yang terjadi di Istana dan Parlemen, lalu mereka ikut menanggung kesakitan atas agenda itu. Jutaan nyawa dilaporkan melayang begitu saja, tanpa lokasi yang jelas di mana mayatnya.

Sedangkan anggota masyarakat lain, diringkus, dipenjara dan disiksa tanpa dasar hukum yang pasti. Semua haknya sebagai warga negara dibatasi setelah mereka dikeluarkan dari jerusi besi. Bahkan anak-keturunannya ikut terseret atas kebijakan yang tak masuk akal. Melabeli keluarga mereka dengan warna merah. Sulit mendapatkan kerja, terlebih tidak bisa berprofesi sebagai aparatur negara.

Ini merupakan sekelumit cerita tentang bagaimana nasib seorang eks-tapol 1965. Tak hanya menderita saat mendekam di penjara, juga tersiksa saat dilepaskan oleh negara karena tuntutan hak asasi manusia.

/2/

DIA yang pernah bercita-cita jadi tentara, justru ditindas karena jadi bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI), organisasi yang dituding terlibat pembunuhan jenderal TNI pada 30 September 1965. Dendamnya terhadap tentara mengeras dalam hati. Dia kukuh tak menikahkan tiga anaknya dengan tentara. Dia hanya satu di antara 3.000 warga Kudus yang terkena dampak penghancuran PKI oleh rezim Orde Baru. Hanya sedikit saja bekas tahanan politik di Kudus yang kini masih hidup. Ngatmo (bukan nama asli), seorang eks-tapol 1965 bersedia mengisahkan kehidupan yang berjentera rindu-dendam.

Di usianya yang sudah berkepala tujuh, Ngatmo sekarang banyak menghabiskan aktivitas sehari-harinya hanya di lingkungan rumah. Dari hasil pernikahannya, Ngatmo dikaruniai empat anak dan sekarang sudah menimang tiga cucu. Baginya, menghabiskan masa tua dengan keluarga yang sudah dibinanya selama 28 tahun adalah anugerah yang tiada tara.

Kehidupan Ngatmo banyak ditopang oleh anak-anaknya. Semenjak 2005, Ngatmo nyaris tidak melakukan rutinitas yang dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah. Dia beruntung dikaruniai anak-anak yang mandiri dan pekerja keras yang kini menopang kehidupan masa tuanya.

Pilihan untuk tidak bekerja sebenarnya bukan karena faktor usia semata, namun memang tidak tersedia lowongan pekerjaan baginya. Sebagai eks-tapol 1965, Ngatmo kesulitan mendapat pekerjaan yang mapan. Alhasil sebelum 2005, ia memilih membuka usaha servis kompor minyak tanah sebagai tumpuan ekonomi keluarga.

Setelah kebijakan konversi dari bahan bakar minyak tanah ke bahan bakar gas diberlakukan pemerintah, mata pencaharian Ngatmo terancam. Dia mulai jarang mengerjakan perbaikan kompor bersumbu, hingga usahanya tutup seiring waktu. Sebab tak ada lagi yang menggunakan kompor minyak kala itu.

/3/

Di masa tuanya, ingatan Ngatmo masih tajam tentang masa lalunya yang kelam. Dia akan membuka diri untuk mengisahkan perjalanan hidupnya, kepada siapa saja yang berkunjung ke rumahnya di Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo, Kudus, Jawa Tengah.

Saya mendatanginya lewat petunjuk Edy Supratno, penulis buku Ulang Tahun Terakhir (2013), buku yang diangkat dari tugas akhir Pascasarjananya tentang situasi politik di Kudus kurun waktu 1965-1968, terutama menyoroti kegiatan politik orang-orang PKI di Kabupaten Kudus.

Setelah berjumpa dengan Edy, saya dibekali data peta lokasi rumah menuju kediaman Ngatmo. Saya butuh waktu sekitar dua minggu, sebelum akhirnya saya memecahkan teka-teki lokasi yang dimaksudkan.

Siang itu, Jalan Raya Kudus-Pati yang masuk dalam wilayah jalan Raya Pos Deandels ini dalam kondisi ramai lancar. Taman Bumi Wangi, sebuah taman yang cukup megah berdiri tepat di tepi jalan. Taman ini berada di sebelah timur Kudus, tepatnya di Desa Jekulo. Taman Bumi Wangi menjadi petunjuk menuju rumah Ngatmo.

Di siang hari yang terik, saya mengelilingi desa persis di belakang taman ini. Berulang kali saya bertanya kepada warga yang kebetulan saya jumpai di depan rumah mereka. Setelah lima kali bertanya, akhirnya saya menemukan rumah yang saya tuju.

Rumah sederhana itu berada di kiri jalan, di halaman depan terdapat bangunan bertuliskan spanduk servis kompor yang telah usang. Dengan rasa gembira saya lekas mengetuk pintu rumah, dan seorang laki-laki paruh baya menyambut saya dengan senyum lebar. Ciri fisiknya seperti rata-rata orang Indonesia, tinggi sekitar 165 sentimeter dan berkulit coklat. Siang itu dia mengenakan kaos oblong dengan bawahan sarung dan berpeci.

“Monggo, pinarak [Silahkan masuk].”

Sambutan hangat mengawali perbincangan yang panjang. Setelah diizinkan duduk di ruang tamu, saya langsung memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud kedatangan saya. Setelahnya, laki-laki ini memperkenalkan dirinya, dan percakapan pun berlangsung di ruang tamu yang sederhana itu. Di ruang tamu ini terdapat dua kursi dan satu meja. Sebuah jam menempel di dinding ruangan, bersanding dengan kalender kecil dan foto Ka’bah yang terbingkai rapi.

Ngatmo lahir di Kudus, 27 Juli 1944. Dia tampak bugar dan sehat di usia senjanya. Tubuhnya masih tegap, pendengarannya tidak terkendala, dan intonasi bicaranya jelas.

Kesan pertama yang saya tangkap Ngatmo adalah pribadi yang hangat. Secara psikologis, dia cenderung berkepribadian ekstrovert. Ini terasa ketika dia menyambut kedatangan saya dan mengawali percakapan kami di ruang tamu rumahnya itu.

“Saya sudah terbiasa didatangi tamu dari para mahasiswa dan dosen. Jadi saya sudah tahu apa maksud dan tujuanya bertemu saya. Pasti soal PKI,” tebaknya tepat. Saya sempat khawatir ini akan menguak luka lamanya.

Namun, rupanya dia sudah terbiasa dengan silih berganti tamu untuk menggali kisah masa lalunya, tanpa sedikit pun memberikan beban kepada tamunya untuk membantu menuntaskan persoalannya di masa depan.

Beberapa tamunya yang sudah singgah di kediamannya berasal dari Tegal, Semarang, hingga Jakarta. Intensitasnya menerima tamu membuatnya terbiasa mengobrol panjang tentang bagaimana keadaannya di tahun-tahun yang sangat bersejarah itu.

Perkenalan kami diawali dengan basa-basi tentang data diri. Ngatmo adalah anak pertama dari pasangan suami-istri Fadlan dan Ana. Dia menikah dengan Sulastri dan dikaruniai tiga anak perempuan dan satu laki-laki. Dua anaknya sudah menikah. Tersisa anak bungsunya yang boleh dikata masih menyandang status adam timur.

Kami bicara dengan santai. Asap kretek mengepul di ruang tamu, sesekali kami menyeruput secangkir kopi panas. Saya mencoba menjadi pendengar yang baik, laiknya seorang anak mendengarkan wejangan bapaknya. Dia menggunakan sebutan ‘Nak’ ketika menyebut saya.

Dia mulai menceritakan kisah masa lalunya. Semasa kecil, dia lalui dengan ceria. Dia menggemari sepak bola, olahraga rakyat yang kelak membuat kehidupannya sebagai tahanan politik di Pulau Buru selama 15 tahun menjadi sedikit berwarna.

Bermain bola adalah hobi yang tidak bisa dia tinggalkan. Dari hobinya tersebut dia sering mendapat teguran dari orang tuanya, karena sering pulang ke rumah menjelang petang. Hobi bermain bolanya dia pertahankan hingga berusia 30 tahun.

“Saya paling suka itu bermain bola, Nak. Sampai sekarang saya masih suka dengan bola. Ya, meski sekarang hanya bisa melihat dan mengomentari saja dari layar televisi,” akunya.

Hobi lainnya adalah berpetualang. Yang sering dia lakukan adalah bersepeda dengan teman-temannya menuju alun-alun kota Kudus yang berjarak 10 kilometer dari rumahnya. Salah satu tujuan favoritnya adalah menonton film di Bioskop Garuda (kini sudah tak beroperasi dan berganti menjadi rumah makan) yang pada masanya sangat populer.

Ngatmo terhitung anak yang beruntung, karena dia bisa menikmati bioskop yang merupakan hiburan langka di kota sekecil Kudus. Ayahnya kala itu adalah kepala pasar di desanya, jabatan mentereng di desanya yang membuat hidup keluarganya berkecukupan. Pasar desa itu kini menjadi Taman Bumi Wangi. Ayahnya termasuk orang terpandang, namanya banyak dikenal di berbagai kalangan, mulai dari tokoh masyarakat sampai aparat militer setempat.

Fadlan berperan dalam memperkenalkan PKI di desanya. Dia dipercaya sebagai pengurus PKI Ranting Jekulo. Lewat Fadlan, Ngatmo belajar ideologi Marxisme yang dianut partai. Kelak ideologi ini mendorongnya bergabung menjadi anggota dalam sebuah organisasi buruh. Medio 1960, PKI belum banyak dikenal di Jekulo. Kebanyakan masyarakat Jekulo adalah simpatisan Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Nahdlatul Ulama (NU).

Pada awal tahun 1965, PKI Ranting Jekulo berhasil didirikan. Saat itu, tidak banyak yang bergabung, kecuali keluarga Fadlan. “Dulu kawasan Jekulo, khususnya di desa saya ini mayoritas orang-orang hijau, kawasan umat Islam. Tetapi ada tiga partai politik yaitu NU, PNI dan PKI. Masyarakat mayoritas bergabung ke dalam NU,” tutur Ngatmo menyinggung kiprah politik bapaknya.

Baca juga: Mengarusutamakan Politik Ulama

Banyaknya warga di desanya yang bergabung ke NU tidak lepas dari kondisi sosial masyarakat. Jekulo saat itu dikenal sebagai basis kaum agamis, terdapat pondok pesantren besar dan berusia tua di sana dengan ulama-ulama yang disegani sebagai pengasuhnya.

Dia masih ingat, suatu ketika dihelat Pemilihan Umum pada 1965. Setiap partai mengampanyekan program yang mereka usung dan menerangkan makna simbol partai masing-masing.

“Sebelum terjadi peristiwa besar 1965, di Desa Jekulo tidak ada konflik besar antarpartai politik. Pada saat itu antarpartai politik saling berkibar sendiri-sendiri dan mengambil jatah kampanye sesuai yang diinginkan. Hari ini giliran NU, maka orang-orang PKI juga ikut hadir untuk memeriahkan,” kenang Ngatmo.

Suasana politik waktu itu kompetitif namun kondusif. Setiap orang waktu itu diikat oleh semangat nasionalisme yang sama, terlepas dari latar belakang ideologi mereka, yang digelorakan oleh Presiden Sukarno lewat agenda politik Trikora (1961) untuk menghapus jejak-jejak kolonialisme dan imperialisme dari bumi Irian Barat. Program ini menggugah Ngatmo. Dia mendaftar sebagai relawan untuk mematuhi instruksi Presiden Sukarno. Namun, langkahnya terhambat karena kakeknya tidak memberi restu.

Dia tak patah semangat. Ketika program Dwikora (1963) dilancarkan pemerintah sebagai imbas dari konfrontasi dengan Malaysia yang kemudian melahikan jargon ‘Ganyang Malaysia,’ lagi-lagi Ngatmo mendaftar sebagai wakil dari PKI.

Setiap partai mendelegasikan empat hingga lima anggotanya untuk mengikuti program ini. Lagi-lagi harapannya kandas. Kali ini orangtuanya yang tidak mengizinkannya bergabung sebagai relawan. “Padahal dulu saya mempunyai keinginan yang sangat besar menjadi tentara, tetapi orangtua tidak merestui, Nak,” ujar Ngatmo. Kelak Ngatmo justru menaruh dendam kepada tentara, ketika sebuah peristiwa politik berdarah mengubah garis hidupnya.

Setelah gagal menjadi tentara, Ngatmo memutuskan bekerja sembari sekolah. Pada awal 1965, dia bekerja di Pabrik Logam Kudus, yang berada tak jauh dari rumahnya. “Saya dulu bekerja di Pabrik logam. Dulunya letak pabrik dekat lampu merah Jekulo ini. Sekarang sudah dibubarkan,” terangnya.

Dari pagi hingga siang Ngatmo masuk kerja. Setelah itu dia mengikuti jam belajar di Sekolah Teknik Mesin (STM) yang berdekatan dengan pabrik. Saban hari dia bolak-balik pabrik-rumah-sekolah dengan sepeda ontelnya.

Di pabrik dia bergabung dengan Serikat Buruh Indonesia Metal (SBIM), yang berafiliasi dengan PKI. Dia bergabung karena posisinya sebagai kader PKI di desanya. Di organisasi ini, dia membidangi Divisi Keolahragaan. Dia bertugas memfasilitasi para buruh untuk berolahraga. Selama aktif di serikat inilah kemampuan bermain bolanya kian terasah. Dia suka bermain sebagai striker.

Berkat ketekunannya menggalakkan olahraga, khususnya sepak bola, dia banyak dikenal di lingkungan pabrik dan desanya. Berbagai kompetisi sepak bola antarkampung pernah dia ikuti. Suatu saat, tim sepak bola desanya meraih Juara II kompetisi tingkat kecamatan.

“Saya pernah membawa desa saya Juara II. Dan sebenaranya hampir saja saya masuk di Tim Persiku Kudus. Tetapi karena postur saya kurang tinggi jadi tidak masuk,” kenangnya.

/4/

KETENANGAN Desa Jekulo berubah total setelah peristiwa 30 September 1965. Setiap warga saling menaruh rasa curiga, diperburuk siaran radio yang digemakan oleh pihak militer waktu itu.

Orang-orang desa yang ikut PKI dan bersimpati dengan PKI disudutkan oleh kelompok militer, terutama Angkatan Darat, yang mulai kuat menancapkan pengaruhnya. Aparat militer getol beroperasi ke desa-desa, berlalu lalang dari pagi sampai malam. Satu persatu warga yang dianggap anggota PKI dan simpatisannya diciduk prajurit TNI lalu diseret ke balai desa. Mereka menjadi tontonan masyarakat yang penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi saat itu.

Peristiwa 30 September yang terjadi di ibu kota benar-benar merenggut keharmonisan hidu warga Jekulo. Kecurigaan dan perseteruan antarwarga karena perbedaan pandangan politik mulai muncul, sementara sebelumnya Jekulo adalah desa yang dikenal karena kerukunan hubungan antarwarganya. “Sampai sekarang saya masih heran, masalahnya di Jakarta kok dibawa-bawa sampai ke desa,” ujar Ngatmo.

Saya banyak terbantu memahami apa sebenarnya yang terjadi saat itu lewat buku yang ditulis Edy. PKI Kudus rupanya baru saja menggelar ulang tahunnya yang ke-4 pada Juli 1965. Perayaannya berlangsung meriah karena digelar di pusat kota, di lapangan alun-alun yang berdekatan dengan kantor pemerintah kabupaten. Pengurus, anggota, dan simpatisan PKI dari berbagai penjuru kota berbondong-bondong memeriahkan perayaan monumental itu.

Situasi berbalik 180 derajat begitu peristiwa 30 September meletus. Oleh pihak militer, PKI dinyatakan sebagai dalang dari pembunuhan sejumlah jenderal Angkatan Darat. Kader-kader PKI di berbagai daerah kemudian ditangkapi, bahkan tidak sedikit yang disiksa dan dibunuh. Tak ada lagi semarak pesta atau agenda turba. Rupanya perayaan itu adalah perayaan ulang tahun partai yang terakhir, dan tahun-tahun selanjutnya adalah petaka bagi mereka.

Pada suatu malam di pengujung 1965, Ngatmo merasakan situasi berbeda. Angin malam terasa begitu dingin. Orang-orang asing tampak lalu lalang di kampungnya. Untuk menghangatkan tubuh, mereka membuat api unggun kecil di rumah paman Ngatmo. Sementara petugas Hanra bersama TNI dan polisi berpatroli keliling kampung. Mereka sama-sama mencurigai dan mewaspadai pergerakan PKI.

Saat itu Ngatmo sama sekali tidak menaruh curiga. Dia bersama dengan ayah dan pamannya sedang menambal uang kertas yang sobek agar keesokan harinya dapat ditukar ke bank dengan uang baru. Malam itu ternyata telah terjadi penangkapan banyak warga yang dicurigai terlibat PKI. Mereka dikumpulkan di balai desa setempat dan menjadi tontonan warga.

Malam naas itu pun tiba.

“Tok… tok… Assalamualaikum,” suara anggota Kodim Kudus mengetuk pintu rumah paman Ngatmo.

“Silahkan Pak, masuk,” sahut pamannya.

Seorang tentara paling senior di antara yang datang berkata, “Maaf Pak, adik Ngatmo harus kami bawa dan akan kami interogasi di kantor, Pak.”

Secepat kilat, tangan seorang tentara mencengkeram bahu Ngatmo.

“Saya yang pertama kali diambil, kemudian baru bapak, paman, dan teman-teman yang berada di dapur pun ikut dibawa ke kantor polisi. Padahal aparat yang datang pada malam itu semuanya kenal baik dengan bapak. Tapi atas perintah negara tetap saja kami diambil lalu diproses ke kantor polisi kecamatan,” tuturnya mengingat peristiwa di malam jahanam itu.

Tuduhan pertama terhadap Ngatmo muda malam itu adalah tentang senjata.

“Di mana kau sembunyikan 25 senjata laras panjang?” tanya tentara paling senior dengan nada mengancam.

“Saya tidak pernah mendapatkan senjata, Pak!”

“Jangan membantah!”

“Kamu sudah dinyatakan bersalah.”

Interogasi dilakukan secara berulang-ulang untuk mendapatkan pengakuan Ngatmo. Dia dinyatakan bersalah untuk sesuatu yang sama sekali tidak dia ketahui. Sejak malam itu hingga sepekan ke depan dia ditahan di kantor kepolisian setempat, lalu dibawa ke rumah tahanan sementara di balai desa.

Bagi Ngatmo tuduhan kepada keluarganya sangat tidak berdasar, karena keluarganya tidak tahu apa-apa tentang senjata yang aparat tuduhkan. Pegang senjata saja belum pernah. Bentuk senjata pun keluarganya sulit memberi gambaran.

“Kami semua diminta untuk mengakui tuduhan-tuduhan itu. Jika tidak mengakui, aparat akan main pukul seenak hati mereka. Di rumah tahanan, orang-orang yang ditangkap mendapatkan perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Dari ujung kepala sampai ujung kaki menjadi santapan tangan mereka semua,” kenang Ngatmo.

Jantungnya nyaris copot ketika seorang aparat mengancamnya dengan pistol yang pelurunya telah dikosongkan. Aparat menembakkannya ke udara lalu memasukkan pistol itu ke mulut Ngatmo. Dia menyebut perilaku aparat saat itu benar-benar tanpa belas kasihan. Orang-orang yang ditangkap hampir setiap hari mendapat siksaan. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang meregang nyawa, raib tanpa jejak.

“Ada saudara saya yang sampai sekarang jasadnya tidak ditemukan. Dulu sama-sama mendekam di rumah tahanan balai desa, setelah itu tiba-tiba hilang tidak ada kabar,” tuturnya.

Ngatmo bersyukur karena lolos dari eksekusi, tidak seperti kawan-kawannya sesama kader PKI yang hilang tanpa jejak. Menurut catatan Edy, lebih dari 3.000 kader PKI di Kudus ditangkap. Saking banyaknya kader yang diciduk, penjara kota tidak mampu menampung mereka. Aparat pun menyulap beberapa gedung atau bangunan menjadi rumah tahanan sementara.

Korban salah tangkap ini ditahan di bekas pabrik rokok merk Pak Tani dan Tirtonadi. Kemudian ada juga yang dijebloskan di gudang tembakau dan asrama tentara di daerah Jember Kudus, pabrik rokok Jalan Pemuda, bekas gudang kertas dekat Sungai Gelis, kantor Corps Polisi Militer (CPM), Kantor Kodim 0772, Kantor Polres Kudus, Lapas di Jalan Sunan Kudus. Sebagian ditahan di markas RPKAD (cikal bakal Komando Pasukan Khusus) di dekat Rumah Kapal, Jember.

Ngatmo sendiri ditahan di Balai Desa Jekulo, lalu di bekas Pabrik Rokok Pak Tani, kemudian di gudang tembakau. Karena dia dikategorikan sebagai tapol kelas B, dia kemudian dipindahkan ke penjara Nusakambangan, Cilacap, sebelum akhirnya dikirim ke Pulau Buru dan harus menjalani masa tahanan di sana selama 15 tahun.

Sebelum dikirim ke Pulau Buru, dia bersama tahanan lainnya dieksploitasi terlebih dulu menjadi buruh tanpa upah untuk mengerjakan sejumlah proyek infrastruktur di Kudus, di antaranya beberapa ruas jalan di Kudus, lapangan bola voli dan bulu tangkis.

“Hampir tiga bulan ketika ditahan di daerah Jember, Kudus saya diberdayakan untuk memecah batu-batu. Kemudian dipindah ke daerah yang kebetulan dekat dengan desa saya sendiri yaitu desa Honggosoco. Setelah itu dipindahkan ke desa Jurang dan desa Gebog,” terangnya.

Perlakuan tak manusiawi pernah dialaminya sewaktu mengerjakan sebuah proyek perbaikan jalan desa. Ada orang yang memaki dan memanggilnya dengan sebutan binatang. Perlakuan buruk lain yang dia terima adalah tidak memperoleh jatah nasi, melainkan grontol (biji jagung yang direbus dan ditaburi kelapa parut). Saat itu grontol adalah makanan kelas dua setelah nasi.

Dia bersama para tahanan juga pernah mendapatkan simpati dari penduduk desa, karena kondisi infrastruktur desa mereka semakin baik. Penduduk setempat secara sukarela memberi makanan sejak pagi hingga sore. Bahkan para tahanan politik ini sempat dicegah oleh penduduk setempat agar tidak berpindah ke desa lain.

“Masyarakat akhirnya tahu penderitaan para tapol, Nak. Anggapan mereka salah terhadap perilaku para tapol. Akhirnya mereka senang dengan kedatangan kami karena membawa perubahan bagi desa mereka dengan adanya pembangunan yang kami kerjakan,” ujarnya.

/5/

KEHIDUPAN Ngatmo berubah drastis setelah penangkapannya, lebih-lebih setelah dia dikurung di penjara. Dia ditahan selama dua tahun di Kudus, sekitar satu bulan di Pulau Nusakambangan, dan pada 1968 dikirim ke Pulau Buru. Nasibnya tak semujur ayah dan pamannya yang hanya menjalani masa penahanan selama 2,5 tahun. “Tahun 68, bapak sudah bisa pulang ke rumah. Saya masih menjalani siksaan di Nusakambangan dan Pulau Buru,” tuturnya.

Tak banyak hal yang dia sampaikan selama masa penahanan di Nusakambangan. Namun, dia ingat satu peristiwa ketika para tapol di Nusakambangan mengira akan dibuang ke tengah laut ketika sebuah kapal besar membawa mereka menjauh dari Nusamkambangan. Makin hari, makin ciut nyali mereka. Kapal ini akhirnya membuang sauh setelah perjalanan panjang, membelah laut sejauh 2.000 kilometer lebih. Mereka ternyata dibawa ke Pulau Buru, Provinsi Maluku.

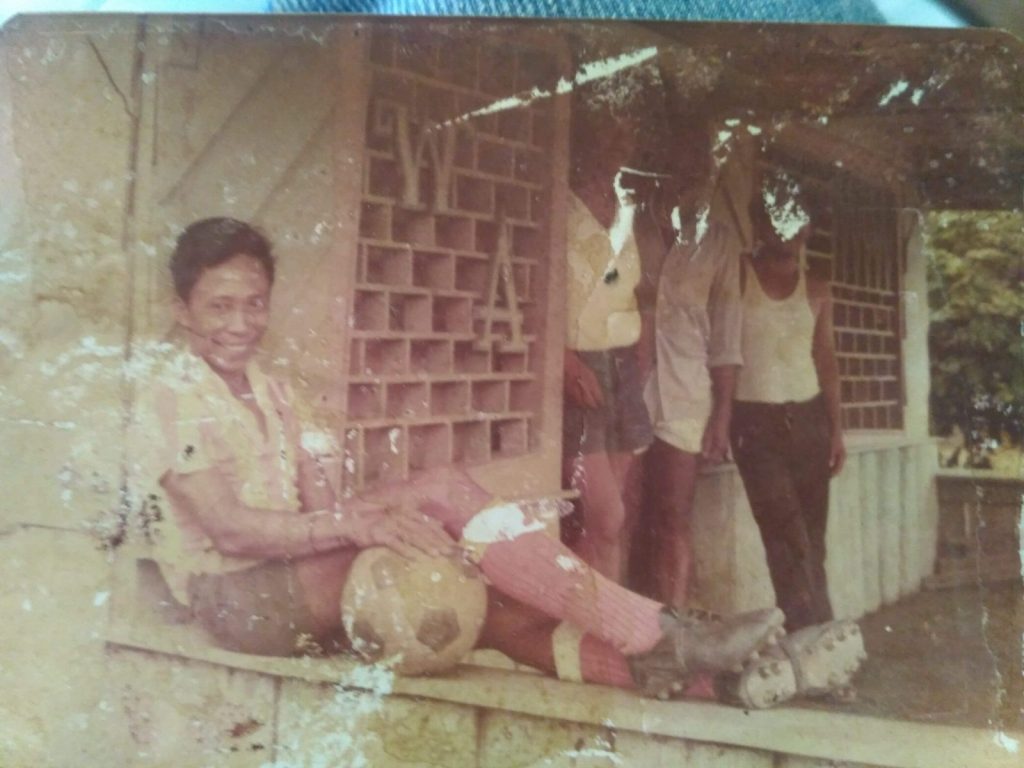

Tapol di Pulau Buru dibagi ke dalam 23 unit. Dia berada di unit 11. Para tapol menyebutnya Wana Asri. Tahun demi tahun berjalan. Ngatmo akhirnya punya alasan untuk bertahan di Pulau Buru. Dia kembali mendapat kesempatan untuk bermain sepakbola—olahraga yang dia tekuni sedari belia sampai dia pernah mengantarkan desanya juara II dalam turnamen tingkat kecamatan.

Kenangannya selama bermain bola di Buru terekam dalam sebuah album foto yang dia peroleh dari komandan penjaga Wana Asri. Dia menyimpan album foto ini hingga kini. Beberapa foto tampak kabur, membuat saya sulit mengenali sosok-sosok di dalamnya.

Dalam sebuah turnamen, tim Ngatmo meraih kemenangan ketika melawan kesebelasan lain yang disebut Tim Ambon. Tim ini bukan tapol seperti Ngatmo dan kawan-kawannya, melainkan kesebelasan betulan yang didatangkan komandan unitnya dari Ambon. Meski namanya Ambon, mereka ternyata bukan berasal dari pulau yang berjarak sekitar 156 kilometer dari Buru itu. Mereka berasal dari Jakarta, memang sengaja didatangkan komandannya dari ibu kota.

Dia begitu semangat menceritakan pengalaman tersebut, sejenis kemenangan kecil di hadapan pihak yang telah melabeli mereka sebagai ‘anjing-anjing komunis’ yang dampak buruknya telah mereka tanggung sepanjang hidup mereka.

Dalam turnamen tersebut, pertandingan berlangsung dalam dua babak, menerapkan sistem home-away (kandang-tandang). Pada pertandingan pertama, tim Ngatmo mencukur kesebelasan Ambon tanpa balas. Skor akhir 6-0 untuk tim Ngatmo. Saat itu, tim yang dibela Ngatmo bermain tidak seperti umumnya tim sepakbola, mereka tanding tanpa sepatu dan seragam. Sebaliknya, tim Ambon tampil percara diri dengan seragam lengkap, meski akhirnya berhasil ditekuk. Di pertandingan kedua, tim Ngatmo kembali berhasil mengandaskan perlawanan tim besutan militer itu dengan skor 2-0, dengan satu gol dicetak oleh Ngatmo. Pada pertandingan ini timnya sudah memakai sepatu dan seragam laiknya kesebelasan sepak bola, yang dibeli dari uang sumbangan para tahanan.

Lewat komandannya yang bernama Karyono, kemenangan tim Ngatmo ini dihadiahi dengan liburan ke pantai. Bukan liburan yang sesungguhnya, sebab mana mungkin tahanan politik yang dijebloskan ke dalam penjara tanpa proses peradilan mengenal liburan dalam hidup mereka. Namun paling tidak, melalui olahraga militer ini masih ada sedikit kepedulian kepada mereka.

Dalam timnya Ngatmo berperan sebagai penyerang atau striker. Dia dikenal memiliki gerakan yang cekatan dan tangkas. Karena kemampuannya ini, yang makin dia tunjukkan di kompetisi-kompetisi selanjutnya, dia kemudian mendapat julukan ‘Striker dari Pulau Buru’.

Satu lagi peristiwa berkesan bagi Ngatmo selama di Pulau Buru adalah perjumpaannya dengan Pramoedya Ananta Toer, sastrawan besar Indonesia yang masyhur dengan tetralogi Pulau Buru. Dia menyaksikan langsung bagaimana Pram mendapat perlakuan khusus dari aparat. Pram menempati unit komandan markas komando, barak tapol yang mendapatkan pegawasan khusus.

Pertemuannya dengan Pram berawal dari rokok lintingan. Para tapol yang menjadi perokok berat biasanya saling berbagi tembakau. “Saya dan teman-teman pecinta rokok waktu itu sedang mengumpulkan mbako dari satu unit ke unit lain. Teman saya ada yang kenal dengan Pram. Nah, saya diminta mengantarkan mbako ke beliau,” kisahnya.

Dia mengenang Pram sebagai tapol penting, karena sering kedatangan tamu dari ibu kota. Di antaranya, Jendral Sumitro. Dia juga sering melihat setiap tamu yang datang memberikan rokok kemasan kepada Pram. “Akhirnya saya kenal dengan sosok Pram. Dia di sana dikenal tapol yang suka menulis dan perokok berat. Sering didatangi orang-orang besar dan dikasih rokok kemasan,” lanjutnya. Ngatmo mengoleksi karya Pram yang dia dapatkan setelah bebas. Di antara koleksinya ada Tetralogi Pulau Buru, Arok Dedes dan Calon Arang.

Tahun terus berganti. Pulau Buru pun berubah wajah. Buah kerja para tapol membuat Pulau Buru menjadi kawasan perkampungan yang elok. Para tapol membuat taman-taman dan beberapa bangunan yang ditempati aparat militer.

Angin perubahan mulai berembus. Santer terdengar bahwa para tapol akan segera dibebaskan. Tekanan dunia internasional bertubi-tubi dialamatkan kepada rezim Orde Baru yang diduga telah melakukan pelanggaran HAM berat.

Ngatmo akhirnya dibebaskan pada 1980. “Setelah mendapatkan tekanan dunia internasional, kami akhirnya dibebaskan. Namun ada beberapa tapol yang lebih memilih bertahan hidup di Pulau Buru karena sudah membangun keluarga di sana,” tuturnya. Namun, pembebasan ini bukan akhir dari penderitaannya. Cap komunis telanjur melekat pada dirinya, dan ini membuat ruang geraknya untuk melanjutkan hidup serba terbatas.

/6/

SUATU malam di tahun 1974 Ngatmo disergap kerinduan yang dalam kepada keluarganya di Kudus. Terhitung sembilan tahun dia terpisah dari keluarganya. Sepucuk surat pernah dia layangkan untuk keluarganya, namun tak satu pun surat balasan dia terima. Dia curiga bahwa surat yang dia kirim memang tidak pernah sampai ke keluarganya. Orang yang paling dia rindukan adalah ayahnya, sosok yang menjadi teladan bagi hidupnya.

Setiapkali menjelang tidur, dia selalu berdoa agar masih punya kesempatan bertemu lagi dengan keluarganya. Jika pun kelak kesempatan itu tiada, paling tidak dia masih bisa bertemu mereka di dunia mimpi, untuk mengobati kerinduan tiada terperi.

Setiapkali tidur, dia selalu berdoa agar (masih) punya kesempatan bertemu keluarganya lagi. Jika pun kelak kesempatan itu mustahil, paling tidak dia masih bisa bertemu mereka di dunia mimpi—untuk mengobati kerinduan tiada terperi.

Dalam suasana batin yang nelangsa seperti itu, dia mendapati peristiwa mengerikan dalam mimpinya, bukan hanya sekali, melainkan tiga kali berturut-turut. Dalam mimpinya itu dia menyaksikan sebuah rumah joglo diterjang angin kencang. Pohon besar di samping rumah roboh dan menimpa rumah itu, membuatnya ikut roboh dan ringsek.

Kejadian di mimpi itu membuatnya menjadi semakin mengkhawatirkan kondisi keluarganya di kampung halaman. Namun, dia merasa tidak berdaya. Apa yang bisa dia lakukan di sebuah pulau yang terisolasi seperti Buru hanya berdoa dan terus berdoa, memohon kepada Yang Maha Kuasa supaya keluarganya selamat dari segala marabahaya.

Apa yang dia takutkan terjawab setahun kemudian. Pada suatu hari, seorang aparat militer menghampirinya dengan membawa selembar kertas putih. Surat itu dikirim dari Kudus, dari keluarganya yang sangat dia rindukan. Tangisnya tiba-tiba pecah. Bukan kabar baik yang ternyata dia terima, namun kabar duka. Ayah yang sangat dia kagumi meninggal dunia. Ngatmo merasa sangat terpukul. Perasaan kehilangan merobek batinnya teramat dalam. Butuh waktu berbulan-bulan baginya untuk memenangkan diri. Untung saja kawan-kawannya di Unit Wana Asri silih berganti membesarkan jiwanya, bahkan mereka menggelar tahlil dan doa bersama untuk almarhum ayahnya.

/7/

PADA usianya yang ke-36, Ngatmo resmi dibebaskan. Dia kembali ke Kudus dan tinggal bersama ibunya. Di tahun yang sama, dia dijodohkan oleh ibunya dengan seorang gadis bernama Sulastri yang saat itu berusia 20 tahun. Padahal waktu itu dia mengira akan membujang selamanya. Mana ada keluarga yang mau menerima menantu, atau perempuan yang mau diperistri oleh, seorang mantan tapol dengan cap komunis seperti dia?

Namun hidup berkata lain. Setahun berselang mereka dikaruniai anak pertama yang diberi nama Wiwik Indriyati. Pada 1983 anak kedua mereka lahir, seorang perempuan, lalu disusul anak ketiga pada 1986, seorang laki-laki, dan dipungkasi anak keempat pada 1991, perempuan lagi.

Untuk menopang hidup keluarganya, Ngatmo mencoba terjun ke dunia usaha. Dia memulainya dengan membangun jejaring dengan sesama mantan Tapol 65 se-Karesidenan Pati. Mereka merintis usaha pembuatan perabot dapur seperti kompor minyak dan panci lewat bantuan sebuah badan amal Kristen. Usaha ini pernah menuai masa-masa jaya karena permintaan tinggi. Namun, karena ulah satu anggota yang curang, usaha ini pun gulung tikar. “Usaha yang dirintis bersama-sama itu bubar jalan. Ada satu angota yang terlalu banyak mengambil keuntungan dan dia tidak transparan. Semua anggota sepakat menyudahi usaha ini dan aset usaha dibagi rata,” kenangnya.

Dari sebagian keuntungan yang dia tabung, Ngatmo akhirnya memberanikan diri membuka usaha perbaikan kompor minyak sendiri berbekal kemampuannya sebelumnya. Usaha ini sempat sukses, menuai hasil lumayan guna menopang kelangsungan hidup keluarga. Lewat usaha inilah, anak-anaknya bisa sekolah dan kebutuhan keluarganya dapat tercukupi. Usahanya ini berjalan cukup lama hingga muncul kebijakan konversi minyak tanah ke gas LPG yang membuat usahanya gulung tikar.

Usaha Ngatmo untuk membaur ke dalam masyarakat seperti mendaki tebing yang curam. Statusnya sebagai eks-tapol 65 adalah santapan empuk bagi perlakuan pilih-pilih aparat pemerintah maupun masyarakat sekitarnya. Faktor yang membuat sosok seperti Ngatmo sulit diterima oleh masyarakat adalah karena kampanye anti-komunisme yang digembar-gemborkan oleh pemerintah Orde Baru. Media utama yang dipakai saat itu adalah film, dan yang paling terkenal dan membekas di benak masyarakat tentu saja film Penghianatan G 30S/PKI, besutan sutradara Arifin C. Noer.

“Waktu pertama kali film itu tayang, warga sekitar menatap saya dengan sorot mata yang sinis. Kan saya sedang pergi ke warung, di kampung ada acara nonton bareng film itu. Ketika saya lewat, eh semua pada nengok ke saya. Saya heran apa kandungan film tersebut sampai-sampai warga bersikap seperti itu. Akhirnya pada malam berikutnya ketika ada nonton film bareng di kota, saya pergi dengan saudara saya untuk melihatnya,” kisahnya.

Tidak hanya itu, setiapkali menjelang Pemilu, para eks-tapol juga dikumpulkan di suatu tempat, biasanya di GOR Kudus, dan anggota keluarga mereka tidak mendapatkan hak pilih. Perlakuan diskriminatif ini baru berakhir setelah Reformasi—sebuah masa yang menjadi penanda runtuhnya Orde Baru.

Suatu ketika, Ngatmo berpapasan dengan salah seorang tokoh agama lokal di jalan. Ngatmo menyapanya dengan baik, namun yang dia terima justru perlakuan yang sangat merendahkan. Dia diludadi oleh tokoh itu. Namun dia hanya diam saja, mencoba mengendalikan amarahnya. “Saya yakin suatu saat dia pasti akan tahu sendiri,” ujarnya.

Bahkan adik perempuannya yang masih kecil dan tidak tahu menahu tentang PKI juga terkena imbasnya. “Adik perempuanku pas di sekolah juga ikut dikatain PKI. Padahal dia nggak tahu apa-apa. Pulang-pulang nangis lapor ke saya. Dia bilang, ‘Aku tadi dimarahin guru dan dikata-katain dasar anak PKI,” kenangnya dengan raut muka miris.

Ingatannya tiba-tiba tertuju pada kejadian yang dia alami sendiri ketika hendak melamar pekerjaan sebagai sopir. Dia waktu itu perlu surat pengantar dari desa. Bukannya mendapat surat yang dia butuhkan, dia justru menjadi sasaran empuk kebencian perangkat desa setempat yang menyebutnya sebagai PKI. “Kamu itu orang PKI. Tidak diperkenankan membuat surat seperti itu. Sadar diri dong,” tuturnya.

Niat menjadi sopir pun dia urungkan karena tidak mendapat surat pengantar dari desa untuk membuat SIM. Dengan nada pasrah dia berucap: “Ya sudah akhirnya saya kerja sabagai buruh. Buruh apa saja saya mau. Dulu yang paling sering saya jadi buruh bangunan dan memasang talang di rumah-rumah. Pekerjaan itu saya tekuni cukup lama, hingga akhirnya saya memilih menjadi wiraswasta.”

Pengalaman yang dialami Ngatmo tersebut serupa dengan temuan penelitian Singgih Nugraha dalam buku Menyintas dan Menyeberang (2012). Rezim Orde Baru membuat peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi ruang gerak eks-tapol. Bentuk kebijakan itu diantaranya: pertama, eks-tapol dilarang bekerja pada jawatan pemerintah, dalam fungsi apapun dan di manapun; kedua, mereka dilarang bekerja pada semua perusahaan yang dianggap vital oleh pemerintah; ketiga, eks-tapol dilarang masuk dinas militer; keempat, media massa dilarang menerima eks-tapol bekerja sebagai wartawan atau menerbitkan buku-buku karangan mereka; kelima, eks-tapol diwajibkan meminta izin khusus dari sipil atau militer ketika mereka hendak pergi ke luar kota, apalagi keluar negeri; keenam, eks-tapol harus meminta izin khusus kalau mau pindah rumah, sekalipun masih dalam lingkup satu kelurahan; ketujuh, sebagian eks-tapol tidak boleh mengikuti pemilihan umum; kedelapan, semua eks-tapol di seluruh Indonesia harus menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diberi kode ET (eks-tapol).

/8/

SETIAP tanggal 30 September ulu hati Ngatmo terasa nyeri. Dia kembali teringat dengan masa-masa kelam dalam hidupnya sebagai tahanan politik, masa-masa di mana dia merasa kehilangan segalanya: pekerjaan, keluarga, dan kampung halaman.

Luka masa lalu itu menimbulkan trauma mendalam dalam dirinya. Dia sering menangis sendiri setiap kali teringat masa lalunya. Namun, di hadapan saya saat itu, dia terlihat menahan emosinya, mungkin khawatir dikira lemah. “Itu memori tidak terlupakan. Apalagi setiap 30 September, seringkali saya nangis mengenang masa lalu,” terangnya.

Namun, dia mencoba berbesar hati dan memberi maaf kepada siapa saja yang dulu bersikap tak adil padanya. Ngatmo sadar bahwa perilaku masyarakat itu hanyalah imbas dari kampanye brutal yang dilakukan oleh negara. “Kan masyarakat juga menjadi korban, korban kobohongan. Orang-orang sekitar sudah meminta maaf kok. Ada yang datang langsung ke rumah terus minta maaf. Terus saya jelaskan apa sebenarnya yang terjadi pada masa itu,” lanjutnya.

Upaya rekonsiliasi di akar rumput yang mulai tumbuh tidak terlepas dari perubahan iklim politik yang makin kondusif setelah tumbangnya Orde Baru. Terlebih lagi ketika presiden pertama yang terpilih di era Reformasi, Gus Dur—sapaan akrab Abdurrahman Wahid, menunjukkan keberpihakan dan simpati kepada para eks-tapol.

Baca juga: Menempatkan Gagasan Gus Dur dalam (Konflik) Politik Identitas

Pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia Internasional tanggal 10 Desember 1999, Gus Dur meminta para menterinya memulihkan hak-hak sipil eks-tapol dan mengundang para eksil untuk kembali ke tanah air. Dia juga mewacanakan pencabutan Tap MPRS No.XXV/1966 yang menjadi dasar pelarangan PKI dan organisasi yang berafiliasi dengannya serta larangan penyebaran ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme.

Ngatmo sendiri mengakui bahwa apa yang sudah dilakukan Gus Dur banyak membantu orang-orang sepertinya. Ruang geraknya mulai longgar, dan hak-hak sipilnya sebagai warga negara juga mulai diakui. Dia sendiri merasa sudah bisa memaafkan orang-orang yang dulu memperlakukannya secara buruk, kecuali kepada aparat militer. Dia masih menyimpan dendam yang dalam pada aparat militer Orde Baru karena kekejaman yang dulu pernah mereka lakukan kepadanya.

Dia sendiri merasa sudah bisa memaafkan orang-orang yang dulu memperlakukannya secara buruk, kecuali kepada aparat militer. Dia masih menyimpan dendam yang dalam pada aparat militer Orde Baru karena kekejaman yang dulu pernah mereka lakukan kepadanya.

“Sampai sekarang pun saya masih memegang sumpah saya sendiri. Saya tidak akan menikahkan keluarga saya dengan aparat militer. Militer bisanya hanya main tangan,” akunya.

Akibat ulah militer, dia harus menderita sekaligus memanggul dampak dari perbuatan yang sama sekali tak pernah dia lakukan. Dan militer adalah pihak yang paling pantas disalahkan karena telah menuduh, menangkap, dan memenjarakannya selama belasan tahun tanpa proses peradilan sama sekali. Dia mengibaratkan, militer adalah wasit dalam sebuah pertandingan yang sama sekali tidak adil dan berat sebelah.

“Layaknya pertandingan sepak bola. Di tengah-tengah pertandingan tiba-tiba wasit memberikan kartu merah pada seorang pemain. Dan keluarlah pemain itu dari arena lapangan hijau. Padahal dia tidak melakukan pelanggaran yang berat. …Tapi apa daya, keputusan wasit tidak bisa diganggu gugat. Satu-satunya jalan, setelah laga usai sang wasit harus diadili dan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang sebenarnya terjadi,” tuturnya di akhir wawancara yang panjang pada malam 30 September 2018.

Namun, dua puluh tahun sejak Reformasi bergulir, kalau mau jujur, nyaris belum ada petunjuk bahwa orang seperti Ngatmo dan eks-tapol lainnya akan segera mendapatkan keadilan. Yang terjadi justru sebaliknya, kebencian membabi buta atas komunisme, dan PKI tetap dianggap sebagai ancaman laten yang setiap saat harus diwaspadai.

Tulisan ini sudah terbit dalam buku “Akankah Kami Menjadi Kita, kumpulan reportase jurnalisme sastrawi tentang kelompok minoritas di Kudus” yang diterbitkan oleh Parist Penerbit, 2019.