Dalam perjalanan sejarah manusia yang panjang dan berliku, dunia tak henti-hentinya menampakkan wajah kerasnya. Kekejaman menjadi bagian tak terpisahkan dari peradaban, baik yang terwujud dalam peperangan, penindasan, ketimpangan sosial, maupun ketidakadilan yang merajalela. Namun, di tengah gelombang kekejaman itu, selalu ada secercah cahaya yang menghangatkan dan menyembuhkan, yakni belas kasih.

Ia muncul seperti embun pagi yang menenangkan tanah yang kering, membisikkan bahwa tidak semua hal di dunia ini mati rasa. Pertanyaannya, dari mana datangnya belas kasih itu? Bagaimana mungkin dalam dunia yang kejam, manusia masih bisa mengembangkan empati, peduli, dan pengorbanan? Pertanyaan ini membuka pintu menuju perenungan filosofis, antropologis, dan kultural yang dalam, menggali akar belas kasih dari dimensi kemanusiaan itu sendiri.

Belas kasih bukanlah sekadar respons emosional sesaat. Ia adalah cerminan terdalam dari kesadaran akan penderitaan makhluk lain, disertai keinginan untuk meringankan penderitaan itu. Dalam banyak kebudayaan, nilai belas kasih tertanam dalam mitos, ritual, dan ajaran hidup. Dalam tradisi Timur seperti Buddhisme dan Hindu, belas kasih adalah bagian dari jalan spiritual menuju pencerahan.

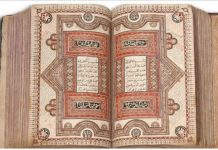

Bodhisattva dalam ajaran Buddha misalnya, adalah lambang tertinggi belas kasih karena memilih menunda nirwana demi membantu makhluk lain mencapai pembebasan. Sementara dalam ajaran Hindu, konsep “karuna” (belas kasih) menjadi inti dari pengabdian dan pemahaman terhadap Dharma. Tak hanya di Timur, dalam tradisi Abrahamik Yahudi, Kristen, dan Islam, belas kasih adalah manifestasi dari sifat ilahi yang harus diteladani manusia.

Tuhan dipandang sebagai sumber belas kasih tertinggi, dan manusia, sebagai ciptaan-Nya, diharapkan meneladani kasih itu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Alkitab misalnya, kisah orang Samaria yang baik hati menggambarkan bahwa belas kasih bisa melampaui batas suku, agama, dan identitas. Di dalam Al-Qur’an, salah satu nama Allah adalah “Ar-Rahman” dan “Ar-Rahim”, yang artinya Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sebuah pesan kuat bahwa belas kasih adalah dasar dari keberadaan dan hukum semesta.

Baca juga: Teologi Berbasis Kemanusiaan

Di luar ajaran spiritual, pertanyaan tetap membara: dari mana sumber pertama belas kasih dalam diri manusia? Apakah belas kasih adalah warisan evolusioner, ataukah ia adalah produk budaya semata? Ilmu pengetahuan modern memberikan gambaran yang menarik. Para ahli neurosains menemukan bahwa empati dan belas kasih berhubungan dengan aktivitas bagian otak tertentu, terutama di sistem limbik, tempat emosi manusia diproses.

Eksperimen menunjukkan bahwa bahkan bayi yang baru lahir bisa merespons tangisan bayi lain dengan menunjukkan tanda-tanda stres. Hal ini menunjukkan bahwa empati, cikal bakal belas kasih, telah tertanam dalam otak manusia sejak awal. Namun, jika belas kasih adalah bawaan, mengapa kekejaman juga begitu meluas? Di sinilah budaya memainkan peran penting. Budaya, sebagai sistem nilai dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi, membentuk cara manusia menyalurkan dan mengelola emosinya.

Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi kolektivisme, misalnya di banyak negara Asia dan Afrika, rasa belas kasih sering diwujudkan dalam bentuk gotong royong, solidaritas komunitas, dan kepedulian terhadap sesama sebagai bagian dari identitas bersama. Sementara dalam masyarakat individualistik, belas kasih mungkin lebih bersifat personal, terwujud dalam bentuk donasi, advokasi, atau kerja sosial.

Tetapi apa yang membuat belas kasih menjadi tindakan yang dipilih dalam dunia yang keras? Salah satu jawabannya mungkin terletak pada rasa keterhubungan. Manusia, dalam esensinya, adalah makhluk sosial. Ketika seseorang melihat penderitaan orang lain, terutama mereka yang dianggap “seperti kita”, otak memicu respons emosional yang mendorong tindakan membantu.

Inilah sebabnya mengapa kisah-kisah kemanusiaan yang menyentuh seperti kisah anak-anak korban perang atau pengungsi yang kehilangan rumah yang begitu kuat menggugah hati, karena kita melihat bagian dari diri kita dalam mereka. Keterhubungan inilah yang menjadi jembatan antara penderitaan dan belas kasih. Tidak semua orang atau semua budaya merespons penderitaan dengan belas kasih yang sama.

Faktor sosial, ekonomi, dan politik turut memengaruhi. Dalam masyarakat yang dibentuk oleh ketidakadilan struktural, misalnya, kemampuan untuk menunjukkan belas kasih bisa terdistorsi. Seseorang yang hidup dalam kelangkaan dan ancaman bisa jadi lebih fokus pada bertahan hidup daripada memberi. Ironisnya, di tengah kekurangan pun, sejarah mencatat banyak kisah menakjubkan tentang belas kasih yang justru muncul dari kelompok yang paling tertindas.

Dalam sejarah perbudakan, genosida, atau penjajahan, tidak sedikit mereka yang tetap menunjukkan kepedulian dan pengorbanan bagi sesama, menunjukkan bahwa belas kasih bukan monopoli kaum makmur, melainkan bagian tak terpisahkan dari martabat manusia. Di sisi lain, budaya juga bisa memperluas cakrawala belas kasih. Lewat seni, sastra, dan musik, manusia belajar merasakan apa yang dirasakan orang lain.

Belas kasih adalah jejak yang tertinggal dari nurani manusia yang terdalam. Ia adalah bukti bahwa meski dunia ini kejam, manusia masih menyimpan cahaya dalam dirinya

Novel-novel besar dunia seringkali membangkitkan empati yang dalam, menggambarkan penderitaan manusia secara menyentuh dan mengajak pembaca untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Film dan dokumenter memiliki kekuatan serupa—memvisualisasikan realitas pahit dengan cara yang menyentuh nurani. Di sinilah budaya menjadi wadah transformasi, memperhalus jiwa manusia dan memperluas jangkauan empatinya.

Di tengah gempuran informasi dan media sosial, kita menyaksikan paradoks: dunia terasa semakin brutal, namun sekaligus juga semakin terhubung. Video penderitaan bisa viral dalam hitungan menit, memicu gelombang empati global yang mengarah pada aksi nyata. Crowdfunding, petisi daring, dan kampanye solidaritas menjadi bentuk baru dari ekspresi belas kasih di era digital. Namun, kecepatan juga membawa bahaya kelelahan empati ketika begitu banyak penderitaan terlihat setiap hari, sebagian orang menjadi mati rasa.

Di sinilah peran pendidikan dan pembentukan karakter menjadi penting, agar belas kasih tidak hanya menjadi reaksi sesaat, tetapi menjadi kebajikan yang tertanam. Belas kasih juga bukan tanpa tantangan. Dalam dunia politik, belas kasih bisa dimanipulasi sebagai alat propaganda. Dalam relasi kekuasaan, ia bisa dijadikan simbol kelemahan atau bahkan dihina. Namun sejarah membuktikan bahwa tindakan belas kasih memiliki kekuatan transformatif yang besar.

Baca juga: Facebook Pro dan Ekspresi Ibu Rumah Tangga

Tokoh-tokoh besar seperti Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, atau Ibu Teresa menunjukkan bahwa belas kasih bukan sekadar sikap pasif, tetapi bisa menjadi kekuatan revolusioner yang mengubah dunia. Mereka membuktikan bahwa kasih tidak kalah dari kekerasan, dan empati bukanlah kelemahan, melainkan keberanian tertinggi. Jika ditarik ke dalam konteks budaya Nusantara, nilai belas kasih sangat lekat dengan falsafah hidup masyarakatnya.

Dalam adat Minangkabau, dikenal pepatah “manusia itu saling membahu seperti aur dengan tebing”, mencerminkan keterikatan sosial yang mengutamakan kepedulian. Dalam masyarakat Jawa, nilai “tepa selira” mengajarkan pentingnya empati dalam hidup bermasyarakat.

Bahkan dalam filosofi Bali, konsep “Tri Hita Karana” menempatkan hubungan harmonis antar manusia sebagai salah satu pilar kehidupan. Semua ini membuktikan bahwa belas kasih bukan konsep asing, melainkan napas yang menghidupi kebudayaan kita.

Belas kasih adalah jejak yang tertinggal dari nurani manusia yang terdalam. Ia adalah bukti bahwa meski dunia ini kejam, manusia masih menyimpan cahaya dalam dirinya. Cahaya itu mungkin kecil, rapuh, dan sering padam, tetapi ia tak pernah benar-benar mati.

Ia menyala kembali dalam pelukan seorang ibu kepada anaknya, dalam bantuan seorang asing di tengah bencana, dalam doa seorang tua bagi mereka yang bahkan tak dikenalnya. Dan mungkin, selama belas kasih masih hidup, harapan pun tidak akan pernah padam