Menulis buku harian adalah menuliskan sejarah. Suatu hari nanti anak-cucumu bisa melihat sejarah lewat mata kita sendiri. — Perjalanan Mustahil Samiam dari Lisboa, hlm. 208.

Sebagai sebuah catatan yang ditulis diam-diam, sebab tak ada niat untuk diutarakan kepada khalayak luas, buku harian tampil secara personal dan intim. Hanya ada penulis dan buku hariannya. Hanya ada seorang yang hendak menuliskan ceritera dan lembaran-lembaran kertas putih.

Tak ada sosok lain. Dengan sifat yang demikian, buku harian lantas menjadi tempat para penulis untuk mengeluarkan keluh kesah, uneg-uneg, pengalaman menakjubkan tak terlupakan, dan mungkin juga traumatis. Tak ayal bila seorang penulis buku harian, sering menumpahkan segala yang-mungkin-tak-terucapkan secara oral melalui buku diary. Pada akhirnya, buku catatan harian menjadi penyelamat dari dunia yang kerap kejam, tak adil lagi musykil.

Buku harian dapatlah kemudian menjadi penyelamat. Bila tidak menyelamatkan raga secara fisik, setidak-tidaknya buku harian bisa menjadi ruang yang mewadahi perasaan yang meluap-meledak dari dalam dada.

Selain personalitas, dapatlah buku harian dipandang sebagai rekaman masa silam. Para penulis buku catatan menulis segenap hal yang ada pada masanya. Beberapa hal kecil—yang mungkin luput tak terpungut dalam tilikan sejarah—kerap muncul dalam buku harian. Bertolak dari pandangan ini, buku harian mampu mengantarkan cerita yang jauh dari masa lampau ke pembaca mutakhir.

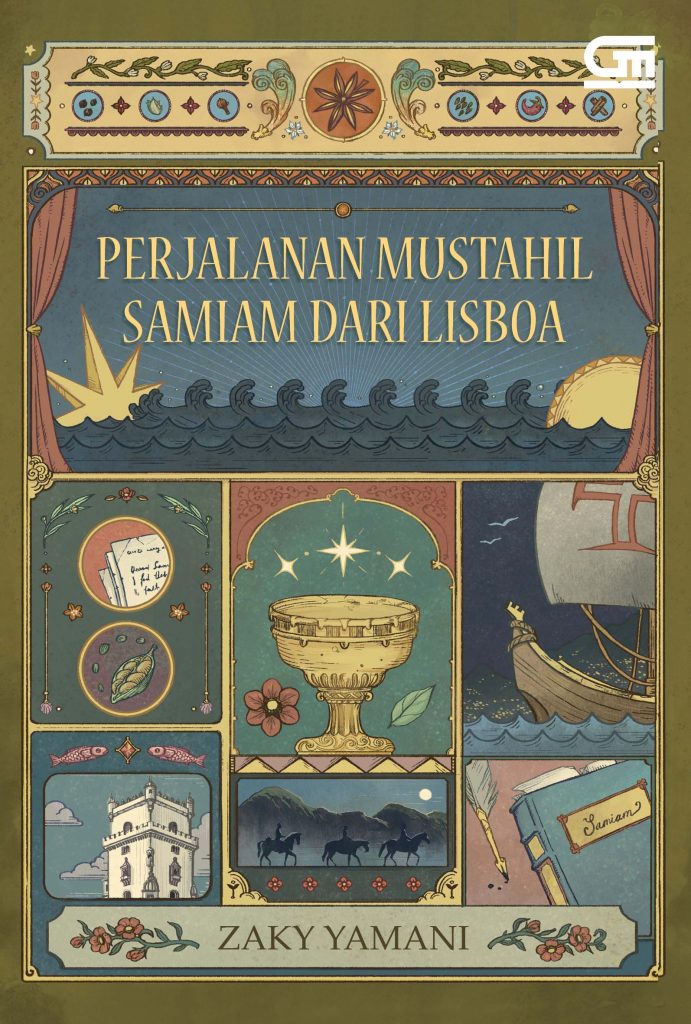

Satu di antara prosa Indonesia dengan sudut penceritaan melalui buku harian adalah novel Perjalanan Mustahil Samiam dari Lisboa (Gramedia Pustaka Utama, 2024). Novel anggitan Zaky Yamani ini membentangkan kisah Samiam yang melakukan perjalanan jauh dari Lisboa ke arah timur. Perjalanan ini mengantarkan Samiam melihat dunia luar yang sama sekali belum pernah ia bayangkan, sebuah dunia yang selama ini hanya ia dengar lamat-lamat.

Baca juga: Senarai Kisah Pelancong Buku

Kaki-kaki Samiam melangkah jauh. Perjumpaan dengan sekian tempat dan orang baru ini, pada ujungnya membukakan cakrawala dan menyingkap tabir misteri, siapa Samiam sebenarnya. Diri Samiam yang sebelumnya cuma fragmentaris perlahan-lahan menjadi penuh dan utuh. Jawaban demi jawaban ia temukan selama petualangan menegangkan-menakjubkan.

Mencari (Jati) Diri

Mula-mula, hamparan kisah dibuka ketika Samiam, seorang pedagang rempah-rempah nan sederhana, mengalami sederet peristiwa ganjil. Hidupnya yang rutin dan tenteram mendadak berubah dan bikin gelisah. Rasa tenang semakin hari justru semakin hilang. Beberapa peristiwa aneh yang mengusik laku hidup ini memaksa Samiam, pada akhirnya, menumpahkan perasaan runyam dengan menulis buku harian.

“Sepertinya aku harus memulai menulis buku harian… Belakangan ini aku mengalami kejadian-kejadian gila, yang tak sanggup aku ceritakan kepada manusia mana pun. Akhirnya, aku memilih buku sebagai tempatku mengadu” (hlm. 16)

Samiam menumpahkan rasa resah dalam diri dengan mencatat. Buku harian ini terpilih saat tak ada lagi bahu untuk bersandar, tak ada lagi tempat untuk melontarkan cerita. Sebagai orang yang hidup seorang diri, dan hanya ada keluarga kecil sang paman sebagai saudara paling dekat, menulis buku harian menjadi jalan paling logis. Bukankah dengan meluapkan problema, sekurang-kurangnya dengan bercerita, secuil beban yang dipanggul jadi berkurang dan (agak) lebih ringan?

“Dengan menulis buku harian ini, beban berat di hatiku mulai terangkat sedikit demi sedikit… Aku baru tahu, menulis bisa mengungkap sedikit demi sedikit tabir yang menutupi ingatanku akan banyak hal.” (hlm. 62)

Sepanjang perjalanan, mengunjungi daerah-daerah di bawah kuasa beragam imperium, Samiam tak lupa meluangkan waktu untuk tetap menulis. Samiam pelan-pelan berhasil menyusun keping-keping biografi(s) dengan rapi—dari tuturan orang-orang yang bersinggungan entah ibu, ayah, maupun keluarga kecil nelayan yang mengasuhnya sedari belia. Tentu saja, perjalanan Samiam ini bukanlah hijrah secara fisik semata, melainkan ikhtiar menjenguk diri dan mencari jati.

Selama perjalanan ke timur, Samiam berjumpa dengan sosok bernama Senhor Fernando. Tokoh ini rupanya merupakan kerabat dari Samiam, yang mempunyai hubungan darah padanya. Selain kedekatan pohon silsilah, Samiam dan Fernando mempunyai buku catatan dan surat-surat peninggalan leluhur yang beririsan. Kedua catatan yang mereka punyai merangkai susur galur yang sama, menyingkap semesta dan rahasia pekat masa lalu menjadi (sedikit) lebih terang.

“Buku ini berisi catatan perjalanan ayahku. Tapi persoalannya, di buku ini dia tidak mencatat apapun tentang keluarganya di Lisboa. Mungkin ini akan menjadi menarik kalau kita saling membuka catatan tentang para leluhur kita bersama-sama.” (hlm. 203)

Membela Budak

Selain dari omongan orang-orang, Samiam beroleh jawaban dari surat-surat peninggalan ibunya. Surat demi surat ditulis berharap terbaca Samiam di masa depan, saat ia sudah berwawasan luas dan siap menemui “realitas.”

Dari surat inilah, dari surat yang ditulis seorang Ibu yang mungkin tak akan bisa mengasuh, menyusui dan melihat anaknya tumbuh, Ibu Samiam menyisipkan pengakuan dan menitipkan pesan supaya dicerap Samiam secara khidmat. Sebuah surat dari seorang Ibu (baca: perempuan muda) yang berupaya memandang dunia dari perspektif yang lain, yang berharap mampu membuat dunia lebih adil dan berimbang, tak ganas menikam-menindas.

Baca juga: Menunda Jadi Laut(an): Keluh-Kisah Seorang Nelayan

Melalui pembacaaan Samiam dari kumpulan surat inilah, kita tahu, ada tangan yang mengepal dan melawan sistem niradil. Ibu Samiam merasa geram, mau mengkritik yang-timpang dan yang-kerjam. Tak semestinya ada eksploitasi, khususnya dari orang-orang kulit putih kepada orang-orang kulit berwarna, yang acap kita sebut perbudakan.

“… inikah hasil dari penemuan benua-benua baru dan penaklukan-penaklukan kami? Tapi aku tak bisa membicarakan itu semua dengan siapapun. Pertama, karena aku perempuan. Suaraku pasti tidak akan didengar. Kedua, perbudakan adalah keuntungan bagi semua orang: bagi pembeli, budak adalah tenaga kerja yang tak perlu dibayar. Cukup sekali mengeluarkan uang saat membeli mereka, setelah itu mereka bisa dipekerjakan sampai mati tanpa dibayar sepeser pun.” (hlm. 248)

Perbudakan meluas ke penjuru dunia yang sebelumnya tak tersentuh seiring dengan imperialisme akbar—yang dilakoni oleh negara-negara adidaya. Perbudakan, kita tahu, memaksa dan merenggut kebebasan seorang budak. Seorang yang menjadi hamba sahaya mesti menyerahkan segala hidup, dari nyawa sampai jiwa, pada empunya hamba (baca: majikan).

Bertolak dari sistem yang timpang inilah, mereka—kaum berpunya—bebas memerintah dan melakukan rudakpaksa pada hamba yang sepenuhnya mereka punya. Konsep kepemilikan antara tuan dan budak semacam senyatanya wajar saat hak asasi manusia masih jauh di masa depan, saat penjelajahan ke ujung dunia oleh para pengelana masih menggebu-gebu.

Dari surat-surat tinggalan, aku-tokoh—dalam hal ini adalah Ibu Samiam—secara lirih dan jujur mengutarakan pandangan dan isi hati. Ibu Samiam berupaya mengkritik-mengecam situasi yang menghimpit-menekan para hamba sahaya. Namun, apa daya, Ibu Samiam tak bisa melempar suara. Tak ada ruang untuk mengungkapkan opini, yang sebenarnya berakar pada dua problema: aku perempuan dan suaraku pasti tak akan didengar. Dengan demikian, Ibu Samiam sudah skeptis sedari awal.

Yang Fiksi, Yang Imajiner

Kisah yang lebar merentang di buku, meski menempatkan beberapa tempat nyata di muka bumi dan tokoh-tokoh real, tentu selayaknya dibaca sebagai fiksi. Semesta di buku ini, semestinya memang dibaca sebagai sebuah fiksi, senyata-nyatanya. Bukankah fiksi pada dasarnya adalah olahan realita?

Secara keseluruhan, melalui pengisahan ala buku harian, pembaca novel setebal 368 halaman ini niscaya ditarik untuk menelusuri lika-liku hidup Samian dengan lebih intim, menguak lapis demi lapis cerita. Pembaca pun boleh mengaitkannya secara intertekstual dengan pelbagai mitologi, folklore, sampai pengalaman personal.

Oh ya, buku Perjalanan Mustahil Samiam di Lisboa ini merupakan seri pertama dari seri perjalanan Samiam yang rencananya, edisi-edisi selanjutnya, akan terbit kemudian hari. Dan kita pantas khusyuk menantinya.