Bagaimana sebenarnya memposisikan buku di tengah kehidupan masyarakat dewasa ini? Penting atau malah tidak penting? Mari kita melirik kondisinya sekarang dengan cermat. Di samping konstelasi politik dan situasi sosial yang makin amburadul, yang disebabkan oleh kebobrokan etika dan perilaku penguasa yang semena-mena, masyarakat sekarang dihadapkan dengan kondisi modernisasi yang menembus batas kemampuan manusia.

Modernisasi, sebagaimana yang diungkap Goenawan Mohamad dalam Indonesia/Proses terbitan Grafiti Pers dan Tempo (2011), adalah sebuah proses dalam kehidupan yang membutuhkan inovasi teknis, akumulasi modal, dan produktivitas pemasaran dan manajerial, dan seterusnya. Syarat dasar modernisme itu, adalah mendorong segi kehidupan kepada yang serba efisien, proses yang diatur dengan rapi, dan kesempatan rasional untuk berhemat seraya menunggu serentetan dorongan untuk menikmati hasil dengan lekas-lekas.

Modernisasi tadi, membuat masyarakat menjadikan gawai dan teknologi digital sebagai organ tubuhnya. Tiada hari tanpa video pendek (reels), anak sekolah dan anak kuliah menyuruh kecerdasan buatan untuk mengerjakan setumpuk soal dan pekerjaan rumahnya, dan kegiatan sejenisnya yang bisa dilakukan dengan cepat tanpa ribet. Kebiasaan ini menyebabkan buku, sebuah medium yang membutuhkan proses pembacaan yang jeli, menjadi barang kurang penting.

Perkara terakhir tadi, adalah kenyataan yang niscaya adanya. Para siswa dan mahasiswa mayoritas mulai mengesampingkan proses-proses akademik bersama buku, misalnya. Padahal, dengan bertungkus-lumus bersama buku, manusia melakukan dialog panjang untuk berpikir. Juga, seharusnya kalangan anak-anak, dalam menjalani proses pendidikan-pengajaran, tidak melewatkan proses yang membutuhkan dialog dan mendorong pertanyaan bikin penasaran. Maka, sudah selayaknya buku menjadi “rempah-rempah” bagi kita. Khususnya bagi anak-anak yang sedang menempuh pendidikan, menjelang masa pertumbuhan.

Tetapi, apa pentingnya buku buat mereka? La wong kalau ada soal atau tugas, pasti mereka menyuruh Chat GPT buat mengerjakannya. Ngapain harus membuka lembar demi lembar halaman segala?

Melihat Perigi Filsafat (Islam)

Inilah problematika di zaman kita sekarang. Apakah dengan kenyataan ini kita mengalami keterbelakangan atau kemunduran zaman? Konon, buku-buku yang menjadi simbol kemajuan sebuah peradaban, dan kini rupanya menjadi barang usang yang jarang disentuh.

Buku adalah tanda kemajuan peradaban. Umpamanya, peradaban Islam mengalami kemajuan pada medio 650 – 1250 M. Prof. Harun Nasution dalam Pembaharuan dalam Islam ( Bulan Bintang, 1984) menjelaskan Islam pada masa itu meluas melalui Afrika Utara sampai Spanyol di Barat dan melalui Persia sampai India di Timur. Daerah-daerah tadi, tunduk kepada dinasti Islam di Baghdad. Dan di Baghdad, kita tahu, ada Baitul Hikmah atau House of Wisdom.

Di masa itu pula, peradaban Islam mengalami perkembangan dan memuncaknya ilmu pengetahuan dan filsafat. Meskipun filsafat membikin sakit kepala karena mengawang kepada hal abstrak dan yang-tak-pasti, buku dan tokoh filsafat tetap menarik. Bahkan dengan filsafat, menjadi simbol majunya sebuah peradaban di era tertentu. Termasuk di era kejayaan Islam, baku hantam pemikiran melalui buku selalu menjadi makanan hangat untuk dihidangkan. Karenanya, kita membuka kembali Mengenal Filsafat Islam gubahan Haidar Bagir (Penerbit Mizan, 2020).

Buku bersampul biru itu, selain memperkenalkan filsafat Islam secara pop, juga menyuguhkan pertentangan seru antara begawan-begawan filosof Islam pada masa kejayaan peradaban Islam. Adalah Ibnu Sina. Ia disebut sebagai filosof peripatetik Islam par-excellence yang mengembangkan (menggiring) filsafat Yunani yang memperdebatkan: wujud/being dan esensi/kuiditas ke khazanah keilmuan dan syariat Islam.

Baca juga: Jujun S. Suriasumantri dan Filsafat Ilmu

Dari situlah muncul Al-Ghazali dengan Tahafut al-Falasifah yang menganggap para filosof (Muslim) itu tersesat. Hingga, tampilah Ibnu Rusyd dengan Tahafut Al-Tahafut yang mengkritik balik Al-Ghazali. Ia mengungkap, bahwa yang di kritik oleh the proof of Islam itu adalah filosof Islam yang mendistorsi ajaran Islam, khususnya ilmu kalam dengan filsafat Yunani (Neo-platonisme). Sampai di sini, bukankah buku itu menjadi simbol kemajuan peradaban?

Di satu sisi, buku yang berisi ilmu pengetahuan mempunyai andil besar dalam sebuah era dan peradaban. Di sisi kedua, benda ini adalah dunia yang lain; menyajikan pandangan hidup yang berbeda, sehingga membentuk sebuah manusia yang bebas dan bertanggung jawab. Hal itu, tidak dipungkiri bersumber dari pertautan pikiran-pikiran penulis dari buku yang ini yang dipertengkarkan kenyataan hidup sang pembacanya.

Mengenang Bung Hatta

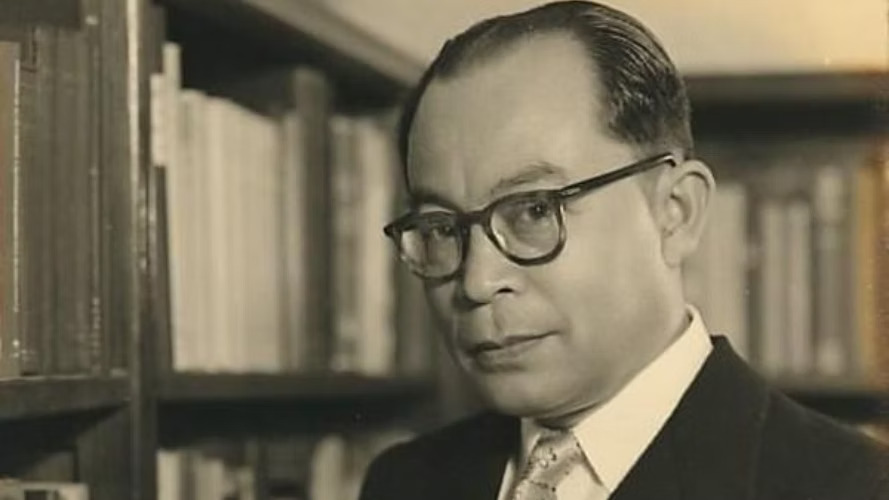

Para pendiri dan pembesar bangsa kita dulu, pastilah mereka yang mengagungkan buku. Dari sekian banyak dari mereka, mari kita kenang satu saja, Drs. Mohammad Hatta, wakil presiden pertama kita. Khususnya ketika ia menjadi mahasiswa di Rotterdamse Handelshogeschool, sebuah sekolah tinggi ilmu ekonomi terkemuka di Belanda mewajibkan dirinya membeli buku. Apalah daya. Ia belum menerima dana beasiswanya. Uang sakunya yang ia bawa dari kampung tidaklah seberapa.

Dalam Majalah Tempo Seri Bapak Bangsa, Hatta: Jejak Jejak yang Melampaui Zaman (Penerbit KPG dan Majalah Tempo, 2018), Bung Hatta pernah mencicil buku. Ia mengunjungi sebuah toko buku di Rotterdam, De West Boekhandel dan mendekati rak besar di dalamnya.

Kemudian, Bung Hatta mengambil buku Hartley Withers, Schar, dan beberapa teks karangan T.M.C. Asser. Ia tak tahu mau dibayar dengan apa semua itu. Beruntung, pemilik kios itu tahu bagaimana ia harus bersikap kepada mahasiswa miskin dari belahan Dunia Ketiga.

Dalam Mohammad Hatta Memoir, Bung Hatta menulis, “Dengan De West Boekhandel aku adakan perjanjian bahwa buku-buku itu kuangsur pembayarannya tiap bulan f10. Aku diizinkan memesan buku itu terus sampai jumlah semuanya tak lebih dari f 150”. (hlm. 29-30)

Itulah Bung Hatta. Buku menjadi teman hidup yang menemaninya dalam pengasingan. Bahkan, dengan filsafat, Om Berkacamata (sebutannya ketika dibuang di Banda Neira), sangat akrab dengan filsafat Yunani. Dengan filsafat Yunani, ia menjadikan dua jilid Alam Pemikiran Yunani (Penerbit Universitas Indonesia, 1986) sebagai mas kawin untuk mempersunting Rahmi Rachim. Di lain pihak, dengan seabrek barang-barang itu, Bung Hatta dan founding fathers lainnya berhasil mendaulatkan Indonesia merdeka.

Baca juga: Menelisik Kembali Filsafat Islam

Tetapi, kini, yang idealnya menjadi pegangan dan pedoman hidup manusia, malah “dianggap” pemerintah menjadi alat pembangkang bagi keamanan dan ketertiban negara. Seperti beberapa waktu lalu, kita mendengar berita bahwa buku menjadi barang bukti sebuah tindak kriminal. Jilidan kertas itu dianggap membahayakan negara; dicap komunis, dan stempel buruk lainnya. Inilah ironi negeri kita. Termasuk pejabat-pejabatnya.

Pejabat-pejabat negeri ini agaknya kurang paham—bahkan mungkin sama sekali—soal buku. Oleh karenanya, mereka punya pikiran dangkal dan suka memandang seorang pembaca filsafat dan ideologi anti-pemerintah adalah seorang pembangkang dan ingin melakukan pemberontakan. Seolah-olah mereka hanya punya satu identitas. Pertanyaannya, apakah pejabat-pejabat itu sudah pernah membaca buku-buku yang disita itu?

Penting atau tidak pentingnya sebuah buku memantul kepada diri kita masing-masing. Supaya kita tidak menjadi orang bodoh, gampang dibodohi, dan bisa sekenanya diadu domba oleh kelompok yang ingin mengacak-acak masyarakat kita.

“Halah… La wong, ada yang tidak suka baca buku malah jadi wakil presiden!” Ucap kawan saya.