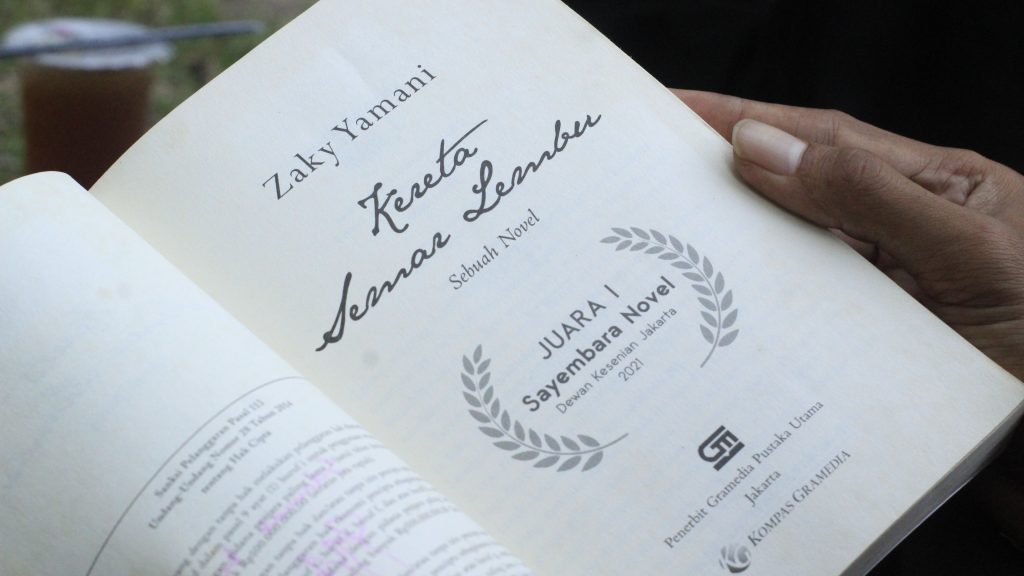

Kereta Semar Lembu adalah novel dengan ketebalan 319 halaman yang saya selesaikan dengan tempo yang cepat setelah saya mengklaim diri berada pada “zaman kekosongan fiksi” dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Agak telat sebenarnya membaca novel yang menyabet juara 1 sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta 2021.

Novel ini mengisahkan kehidupan Semar Lembu, seorang pria yang terikat erat dengan kereta api sejak kecil. Dikutuk untuk tidak pernah meninggalkan rel kereta, Lembu menjelajahi berbagai penjuru Jawa, menjadi saksi bisu pergolakan sejarah bangsa, dan menemukan makna hidup di atas gerbong besi.

Cerita dimulai dengan latar dunia arwah ketika Lembu sudah meninggal, menunggu dijemput ke dunia kematian yang sebenarnya dan diakhiri dengan datangnya kereta yang benar-benar menjemputnya dari dunia arwah yang 50 tahun ditinggalinya. Prolog yang bagus untuk menarik pembaca karena menampilkan arwah-arwah dari zaman Borobudur sampai zaman kini yang masih terjebak di alam arwah sementara karena belum dikubur dan didoakan secara layak.

Dari bab 2 sampai bab 20 kita akan diajak mendengar cerita Semar Lembu dari lahir sampai ajalnya yang berakhir sadis. Ia lahir di tahun 1865 ketika jalur kereta api pertama belum selesai dibangun. Jalur yang menghubungkan desa Kemijen, Semarang Timur dan desa Tanggung (Grobogan) sepanjang 26 kilometer. Jalur kereta ini adalah jalur kereta pertama di Indonesia yang dibangun oleh Nederlands(ch)-Indische Spoorweg Maatschappij (NISM) di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Baron Sloet van den Beele.

Penulis novel ini, Zaky Yamani, mulai menarik kita masuk ke dalam catatan sejarah yang akurat. Ia menceritakan bagaimana suasana pembangunan kereta api pada masa itu. Buruh-buruh cangkul yang bekerja di siang hari dan berpesta, berjudi, dan main perempuan saban hari. Suasana yang diakrabi betul oleh Semar Lembu sejak kecil. Termasuk melihat ibu dan Mbok Min (sahabat ibunya yang sangat menyayanginya) yang melacurkan diri.

Lembu adalah anak istimewa yang terlahir dengan kerincing perak di tangannya, bisa melihat segala macam hantu dan punakawan yang menemaninya sejak kecil, dan dikutuk tidak bisa jauh-jauh meninggalkan rel kereta api. Ia menghabiskan masa kecilnya di gerbong kereta. Ketika ibunya memilih tinggal menetap di Kedungjati pun, ia tetap ingin menghabiskan hidupnya di gerbong kereta.

Baca juga: Buku Harian Menguak Cerita

Menyusuri kota demi kota yang perlahan-lahan dibangun jalur baru. Bertemu tokoh-tokoh penting dalam perjalanan, menjadi anggota serikat buruh kereta api (meski ia tak paham apa sebenarnya visi dan urgensi kelompok ini), menyaksikan kekejaman tentara Jepang, sampai menjemput ajal di tangan orang pribumi sendiri.

Anak itu bernama Lembu. Orang-orang mengenalnya sebagai Semar Lembu. Tubuhnya kokoh, wajahnya sendu. Anak itu pembebas ibunya. Menanggung kutukan kerincing yang dibawanya sejak lahir. Hidupnya akan sangat berwarna, tapi menderita.” (halaman 291)

Bagi penggemar sejarah, pembaca akan disuguhkan kronologi peristiwa sejarah sejak dari zaman pendudukan Belanda, Jepang, pasca kemerdekaan, peristiwa PKI dan peristiwa-peristiwa penting yang mengitarinya. Kita juga akan bertemu dengan tokoh-tokoh penting dalam album sejarah; Soekarno, Semaoen, H.O.S Tjokroaminoto, Sneevliet, Buyung, dan lain-lain.

Penulis secara cermat membuat Semar Lembu bertemu dan bersinggungan dengan tokoh-tokoh tersebut tanpa menggeser peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi. Di sini, kita bisa membayangkan masa-masa politik etis, kejamnya tentara Jepang daripada Belanda, tegangnya suasana ketika anak negeri sendiri saling tunjuk bunuh membunuh di masa geger PKI. Meski peristiwa-peristiwa yang digambarkan bukan peristiwa baru, namun pendekatan yang dipakai penulis membuat narasi sejarah itu tidak membosankan.

Bagi penikmat cerita pewayangan, pembaca akan familiar dengan penceritaan alam semesta dan lahirnya Punakawan. Saya sendiri jadi teringat cerita yang sering didongengkan bapak saya tentang Semar dan Togog. Keterampilan penulis menceritakan dongeng pewayangan dan menggabungkan dengan tokoh-tokoh dalam novel seperti asal-usul Semar Lembu, ibunya Lembu, Mbok Min, dan Uma (kekasih Lembu, jelmaan Durga) tidak mengganggu jalan cerita realis dalam dunia manusia Lembu.

Baca juga: Panggilan Buku dan Daya Magis Membaca

Dari sisi feminisme, perempuan-perempuan di novel ini digambarkan sebagai perempuan berdaya dan bebas memilih jalan hidupnya. Seperti ibunya Lembu yang dengan kesadaran penuh memilih hidup sebagai pelacur, Mbok Min yang berinisiatif pertama kali mengumpuli Lembu. Di sisi lain ada Kunti yang ketika hidup menjadi budak seks Jepang, memilih menceburkan dirinya ke sungai daripada dilecehkan berkali-kali. Mbok Min sendiri membesarkan 10 anak dari Semar Lembu—yang tumbuh tanpa sama sekali didampingi oleh Lembu.

Di novel ini, seksualitas dan proses persetubuhan cukup sering digambarkan, namun di sinilah kepiawaian penulis karena bisa membuat cerita tidak terkesan cabul. Bahkan di beberapa bagian, kita bisa tertawa. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana Semar Lembu bisa memiliki 200 anak yang 190 di antaranya tidak ia kenal sampai mati. Ada konsep anti-aging juga, di mana Semar Lembu digambarkan lebih muda dari setengah usia sebenarnya. Orang-orang tidak percaya bahwa ia sudah berusia 100 tahun.

Membaca Kereta Semar Lembu ini membuat saya teringat novel The Hundred-Year-Old Man Who Climbed Out of the Window and Disappeared karya Jonas Jonasson. Novel itu bercerita tentang Alan Karlsson, seorang pria lanjut usia yang melarikan diri dari panti jompo tepat di hari ulang tahunnya yang ke-100. Dari sanalah cerita itu bergerak, dibumbui aksi-aksi Alan tua serta cerita-cerita seru akan pertemuannya dengan tokoh-tokoh bersejarah yang ia jumpai sepanjang perjalanan hidupnya. Pembaca diajak bertualang dari mata, telinga, dan cerita Alan. Bedanya, dalam Kereta Semar Lembu, cerita dimulai pada hari terakhir Semar Lembu di dunia arwah. Selain itu saya juga teringat dengan novel The Old Man and The Sea karya Ernest Hemingway.

Bagi penyuka cerita hantu tapi bukan horor, sepertinya akan menyukai bagian tentang interaksi antar arwah di alam penantian. Saya sendiri merasa sedih dengan cerita-cerita arwah yang belum bisa pergi ke alam kematian yang sebenarnya karena tidak ada yang menemukan jenazahnya dan menguburkannya dengan layak, apalagi arwah yang penasaran sejak zaman Diponegoro atau malah zaman Borobudur.

Soal ini, saya jadi teringat film Coco (2017). Hector, tokoh dalam film Coco akan lenyap dari dunia orang mati; harapan terakhirnya adalah ingatan dari putri semata wayangnya: Mama Coco. Sayangnya di usia yang sangat renta, Mama Coco berada di tepi kehidupan, menunggu maut tiba menjemput. Itu kira-kira aturan yang berlaku dalam dunia rekaan Coco: jiwa-jiwa hanya akan bertahan di dunia arwah bila masih ada orang hidup yang mengingatnya.

Kenangan adalah medium yang sama, yang dipakai oleh para penulis atau sutradara cerita ini. Kenangan menjadi sarana narator dalam mengisahkan Alan dan Lembu; pengenangan (yang layak) menjadi syarat dalam pembebasan jiwa-jiwa di alam baka Coco dan Kereta Semar Lembu. Dalam keyakinan yang saya anut, saya percaya doa-doa kita akan sampai kepada mereka yang sudah berpulang, alasan yang membuat saya mendoakan siapapun ahli kubur ketika sedang berziarah di manapun.

Kehidupan memang seperti perjalanan kereta. Sepanjang perjalanan pasti kita singgah di beberapa stasiun dan akan berhenti di stasiun terakhir. Namun, bagaimana kita melihat perjalanan selama di atas rel kereta dan berjumpa berbagai rupa manusia dalam gerbong akan berbeda-beda.

Judul Buku: Kereta Semar Lembu

Penulis: Zaky Yamani

Penerbit : Gramedia Pustaka Utama

Cetakan: Pertama, 2022

ISBN: 978-602-066-464-4