Hampir setiap hari telepon pintar saya mendapatkan pesan elektronik yang berisi “ayo ngopi”. Sebuah pesan persuasif yang sebenarnya mempunyai maksud adanya pertemuan sembari berbincang-bincang santai. Istilah ngopi ini, sudah barang tentu sering kita dengar bahkan sering kita ucapkan setiap harinya. Sehingga ngopi ini mempunyai kedekatan baik secara fisiologis, psikologis dan sosial dengan keseharian kita.

Ngopi menjadi simbol bersama yang mengisyaratkan sebagai persuasi untuk sebuah pertemuan, diskusi, bercengkrama atau hanya bertegur sapa bersama kolega maupun keluarga. Kebiasaan mengucapkan “ngopi” ini akhirnya menjelma sebagai isyarat adanya pertemuan. Dari habit inilah, kedai kopi atau istilah kerennya coffee shop sekarang menjadi public space yang digandrungi semua kalangan, utamanya kalangan muda dari masyarakat urban.

Maraknya coffee shop di tanah air menandakan konsumsi kopi terus mengalami peningkatan. Melansir laman toffin.id, jumlah coffee shop di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 300.000 gerai yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Bilik-bilik yang disasar pasar coffee shop di antaranya kawasan perkotaan dan kawasan institusi pendidikan. Lambat laun, fenomena coffee shop ini menjalar hingga ke pedesaan, terutama desa-desa yang memiliki potensi wisata.

Baca juga: Egalitarianisme di Bawah (Kubah) Masjid

Secara sederhana, saat ini komoditas kopi bisa dibilang mengalami perkembangan sekaligus perubahan yang cukup signifikan, baik dari pola bisnis, pertanian, pengolahan sampai penyajian. Dari pola-pola tradisional menjadi pola industrial.

Pola tradisional, dahulu kopi ditanam dengan ala kadarnya, jenis dan varietas yang terbatas, penyajiannya pun tidak banyak menggunakan equipment. Pada pola industrial, semua aspek yang terkandung dalam kopi diperhatikan secara terperinci, misalnya kadar air kopi, cara penjemuran, proses pasca panen hingga cara penyajian yang diolah oleh seorang barista dengan menggunakan alat-alat yang harganya melangit.

Bisa dibilang perubahan pada komoditas kopi ini hampir menyeluruh, dari lahan hingga seduhan. Perubahan tersebut juga diikuti oleh perilaku para pebisnis serta perilaku konsumen itu sendiri. Dahulu kopi disajikan hanya dengan cara sederhana yang disebut tubruk, dan tidak banyak varian rasa yang ditawarkan, atau cara yang paling instan penikmat cukup membeli kopi saset di warung yang harganya sangat terjangkau kemudian tinggal menambah air panas. Perubahan juga bisa kita saksikan di bidang tempat, working space menjadi gaya desain wajib bagi para pebisnis kopi era industrial.

Di tengah gegap gempita perkembangan industri kopi tersebut, terbesit banyak pertanyaan, yang mungkin lebih mempertanyakan situasi dan kondisi di dunia perkopian. Pertanyaan mendasarnya, bagaimana dengan kopi Indonesia? Apakah terakui oleh dunia? Bagaimana keterkaitan historis kopi di Indonesia dan konteks perkembangan mutakhir? dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di tengah arus deras industri kopi saat ini.

Hikayat Kopi

Menelisik secara singkat tentang perjalanan historis kopi, berbagai sumber kesejarahan memuat bahwa kemunculan kopi pertama kali pada abad ke- 9 yang ditemukan di dataran tinggi Ethiopia. Kemudian pada abad ke -15-16, budaya kopi berkembang di Jazirah Arab.

Di periode inilah Edisi bisnis sejarah kopi dimulai. Dari Jazirah Arab, tempat orang-orang pertama kali membudidayakan dan memperdagangkan kopi. Pada abad ke-15, kopi ditanam di tempat yang sekarang dikenal sebagai Yaman, dan pada abad ke-16 kopi mulai populer di tempat yang sekarang kita kenal sebagai Iran, Mesir, Suriah, dan Turki.

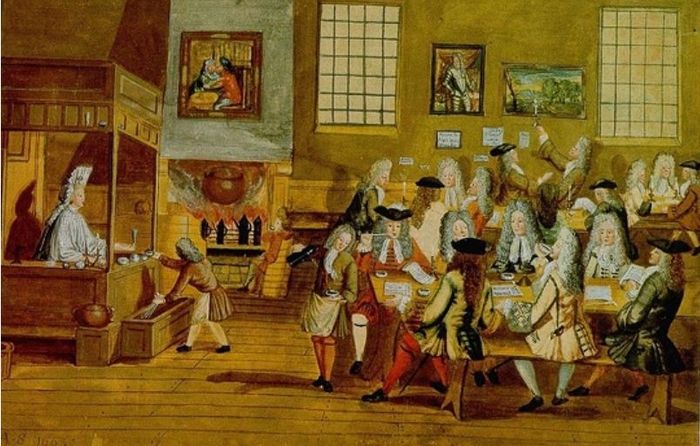

Pada abad ke-17, kopi telah sampai di Eropa dan menjadi populer di seluruh benua. Di periode ini, kedai-kedai kopi Eropa dengan cepat bermunculan di kota-kota besar di Eropa seperti Inggris, Austria, Prancis, Jerman, dan Belanda.

Edward Forbes Robinson, dalam karyanya yang berjudul The early history of coffee houses in England (1893), mengungkap pada pertengahan abad ke-17, terdapat lebih dari 300 kedai kopi di London, dan banyak di antaranya menjadi “spesialis” karena menarik pelanggan yang memiliki minat yang sama. Pada periode ini ditaksir menjadi periode awal inkubator bisnis di industri kopi.

Di balik aroma dan rasa yang khas, kopi menyimpan ruang-ruang lain seperti sejarah, budaya, politik, sosial dan ekonomi. Bahkan kopi menyumbang terciptanya revolusi penting di berbagai belahan dunia

Pada abad ke- 17 juga menjadi penanda munculnya perkebunan kopi di Asia. William H. Ukers (1922) dalam bukunya yang berjudul All About Coffee, bahwa bangsa Belanda pada tahun 1696-1699, membawa kopi dari Malabar, India, ke Jawa, dan menanamnya di Kedawung, kawasan perkebunan yang terletak di dekat Batavia.

Pada tahun 1706 sampel kopi yang dihasilkan di Jawa dikirim ke negeri Belanda untuk diteliti di Kebun Raya Amsterdam. Hasilnya menggembirakan, kopi dari Jawa memiliki kualitas yang sangat baik. Bibit kopi ini kemudian ditanam di seluruh perkebunan yang dikembangkan oleh Belanda di nusantara, seperti di Sumatra, Sulawesi, Bali, Timor, dan pulau-pulau lainnya.

Jan Bremen dalam bukunya Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Priangan dan Tanam Paksa Kopi di Jawa, 1720-1870 (2014) menyebutkan bahwa pada tahun 1706 biji kopi dari Jawa diterima oleh para anggota direksi VOC. Pada tahun 1711, kopi Jawa pertama kalinya dijual di pelelangan umum di Amsterdam. Dan pada tahun 1720, VOC untuk pertama kalinya mengekspor kopi dari Jawa ke Eropa senilai 116.587 Poundsterling.

Kopi pertama yang ditanam di Jawa adalah arabika, orang-orang Eropa menyebutnya java preanger, karena produksi kopi banyak berasal dari perkebunan di wilayah Priangan. Saat itu Jawa menjadi daerah perkebunan kopi pertama di luar Arab dan Ethiopia. Pada tahun 1720, ekspor kopi Jawa sudah mencapai 60 ton per tahun. Sejak saat itu kopi Jawa mulai dikenal di Eropa, hingga memunculkan istilah a cup of Java sebagai pengganti bagi secangkir kopi.

Organisasi kopi internasional, aboutcoffee.org juga mencatat bahwsannya bangsa Belanda juga menciptakan campuran kopi pertama di dunia melalui kopi Indonesia, dengan menggabungkan kopi Arab (juga disebut Mocha, berdasarkan nama kota pelabuhan Yaman yang terkenal) dengan kopi yang ditanam di Jawa.

Kesuksesan Belanda mengekspansi kopi di Indonesia disusul oleh Prancis. Hampir 200 tahun kemudian, para misionaris Prancis memperkenalkan pohon kopi ke Vietnam. Para misionaris membawa pohon arabika dari pulau Bourbon dan menanamnya di sekitar Tonkin pada pertengahan abad ke-19.

Produsen dari Negara-negara Pos-Kolonial

Melihat hikayat dan kesejarahan kopi, negara-negara kolonial memiliki andil banyak untuk meraup keuntungan di tanah jajahan di masa lalu. Di tengah menggeliatnya industi perkopian sekarang ini, seyogjanya kita harus meninjau kembali negara-negara peyuplai kopi terbesar di dunia.

Saat ini negara-negara produsen kopi di dunia posisi pertama ditempati oleh Brazil, yang memproduksi hampir 40% atau satu per tiga dari pasokan kopi dunia. Kedua,Vietnam, yang menyumbang 17% kopi yang ada di dunia. Ketiga, Columbia, menyumbang 8% produksi kopi dunia. Keempat, Indonesia, di mana negara kita penyumbang 6% kopi dunia. Kelima, Ethiopia, yang menyumbang 4% produksi kopi.

Jika kita telisik lebih jauh, kelima negara di atas merupakan negara-negara pos-kolonial, seperti Brazil, diduduki oleh Portugis. Vietnam, dijajah oleh Tiongkok dan Prancis. Indonesia, dijajah berabad-abad oleh Belanda. Columbia, dijajah oleh Kerajaan Spanyol dan Ethiopia, sebagian wilayah diduduki oleh Italia. Merujuk laporan statistik.com, pada tahun 2023, negara-negara pengimpor terbesar di dunia di tempati oleh Amerika Serikat, Prancis, Belanda, Kanada, Inggris, Polandia, Austria, Romania, Belgia.

Terdapat keterhubungan antara negara-negara produsen kopi dengan negara imperialis di masa lalu. Di mana negara pos kolonial masih menjadi penyuplai vital kepada negara imperialis untuk keberangsungan industri kopi di negara mereka sekaligus menjadi sumber kapitalisasi komoditas kopi.

Hegemoni Industri Kopi

Komoditas kopi sejak dulu sampai hari ini, diakui atau tidak masih memiliki keterikatan dengan negara-negara imprealis. Di tengah tumbuh kembang industri kopi yang sangat luar biasa. Munculah berbagai regulasi yang diakomodir oleh negara-negara blok barat (Eropa) dan Amerika Serikat.

Seperti berkembang dan bertambah banyaknya coffee shop, tempat roastery, perkembangan alat-alat seduh kopi juga segala macam tutorial, dan lain sebagainya. Bisa dikatakan industri kopi merupakan salah satu usaha yang menjanjikan. Oleh karena itu, negara-negara kolonial merasa perlu adanya standarisasi dalam industri kopi yang dimulai dari hulu (petani) ke hilir (coffee shop).

Banyak yang mencanangkan bahwa kopi itu syarat pengetahuan. Pada mulanya, saya sangat antusias terhadap wacana ini. Di mana saya ikut mengamini bahwa kopi salah satu komoditas yang padat akan pengetahuan. Berjalannya waktu, batin saya ikut terusik akan label tersebut. Kesan ekslusivitas dan hedonisme menjadi landasan keresahan atas jargon kopi sebagai komoditas syarat akan pengetahuan.

Standarisasi yang dipatok oleh negara-negara kolonial ini dikenal dengan nama specialty coffee, yaitu istilah untuk menyebut kopi dengan kualitas terbaik. Istilah ini pertama kali digunakan pada tahun 1974 oleh Erna Knutsen dalam terbitan Tea & Coffee Trade Journal. Knutsen menggunakan specialty coffee untuk mendeskripsikan biji kopi dengan rasa terbaik yang diproduksi di iklim mikro khusus.

Untuk mereduksi kualitas dan standar kopi, terdapat asosiasi yang internasional yang disebut Specialty Coffee Association (SCA) yang didirikan pada Januari 2017, sekaligus unifikasi dari dua asosiasi specialty coffee terbesar di dunia, yaitu SCAA (Specialty Coffee Association of America) yang berdiri pada tahun 1982 dan SCAE (Specialty Coffee Association of Europe) yang berdiri pada tahun 1998.

Baca juga: Toko Buku Gladak dan Penerbit Islam

Unifikasi asosiasi ini mendikler sebuah asosiasi perdagangan yang dibangun di atas dasar keterbukaan, inklusivitas, dan kekuatan pengetahuan bersama. Melalui laman resmi sca.coffee, SCA dibuat dengan tujuan mendorong komunitas kopi global untuk mendukung produksi kopi yang berkelanjutan, adil, dan berkembang dari hulu ke hilir.

Deklarasi tersebut terkesan sangat visioner dan memihak segala kalangan yang berkecimpung dalam industri kopi. Pertanyaan ikhwal yang muncul atas standarisasi yang dicanangkan tersebut, apakah negara-negara penghasil kopi dilibatkan secara penuh dalam menyusun buku putih yang disebut specialty coffee? Atau negara-negara produsen hanya sebagai objek yang harus tunduk terhadap regulasi yang dibuat oleh negara koloni tersebut? Kemudian apakah regulasi tersebut juga adil atas konsinasi yang didapatkan oleh petani, yang notabene sebagai tonggak utama komoditas kopi? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang membuat saya skeptis terhadap jargon specialty coffee.

Perangkat-perangkat yang dipatok oleh SCA tersebut sejalan dengan kampanye gelomang kopi. Siklus perkembangan industri kopi digolongkan menjadi tiga gelombang, yaitu First Wave yang ditandai dengan pengusaha melihat pasar untuk menyediakan kopi yang terjangkau dan praktis. Second Wave, ditandai dengan konsumen kopi mulai lebih menghargai kopi, maka mereka ingin merasakan kualitas yang lebih baik dan mengetahui asal-usul kopi yang mereka konsumsi.

Third Wave, gelombang ini dikaitkan erat dengan dua kata apresiasi dan kualitas. Dua tahun terakhir, sedang santer akan ada gelombang baru yaitu fourth wave coffee, gelombang keempat kopi muncul dengan membawa skalabilitas. Gelombang keempat ini berfokus pada perkembangan dalam jumlah.

Hegemoni kolonial dan keberpihakan kepada petani kopi di level gelombang ketiga inilah yang perlu ditinjau ulang. Sebagai contoh, saat ini mulai berkembang tren proses pasca panen eksperimental, yaitu proses pasca panen fermentasi kemudian ditambahkan elemen lain seperti mikro organisme (yeast) dimasukkan ke tangki fermentasi biji kopi.

Model ini apakah sesuai dengan budaya hulu di Indonesia? Sehingga mata rantai industri semakin memanjang. Petani kopi akhirnya hanya menjual kopi dalam bentuk mentah. Muncul sektor mata rantai baru, yaitu para prosesor. Profesi yang sering disebut sebagai mengolah kopi pasca panen.

Perkembangan seperti ini kemudian berpengaruh terhadap mata rantai lain seperti cara roasting dan cara menyeduh. Kemudian berdampak juga pada selera konsumen, karena flavor kopi semakin beraneka ragam. Tidak lagi seperti proses pasca panen sebelumnya yang masih menggunakan cara tradisional seperti natural (kering) dan wash (basah).

Kemudian dibentuklah Q-Grader, yaitu seorang professional yang mendapatkan sertifikasi internasional dari Coffee Quality Institute berbasis di California, AS untuk menguji dan memberikan penilaian terhadap cita rasa kopi jenis arabika. Lalu disusul sertifikasi pada jenis kopi robusta yang disebut R-Grader. Regulasi semakin rumit dan akan menguntungkan beberapa pihak saja.

Dampak akhir yang dirasakan adalah harga secangkir kopi semakin melambung, kurang ramah untuk kelas menengah ke bawah. Negara-negara produsen kopi terbesar di dunia tersebut meski sudah lepas dari jeratan penjajahan. Tetapi secara tidak sadar masih tunduk terhadap pola inkubasi industri yang digalakkan oleh negara-negara kolonial. Hegemoni terhadap komoditas kopi masih kuat, padahal negara-negara yang membuat regulasi bukan dari negara penghasil kopi.

Ruang Intelektual di Masa Lalu

Melihat hikayat kopi, komoditas pertanian ini menjelma bukan sekadar minuman. Di balik aroma dan rasa yang khas, kopi menyimpan ruang-ruang lain seperti sejarah, budaya, politik, sosial dan ekonomi. Bahkan kopi menyumbang terciptanya revolusi penting di berbagai belahan dunia.

Dari kedai kopi di Istanbul hingga warung kopi di Paris, kopi telah menjadi saksi bisu dari diskusi, perdebatan, dan rencana yang kelak mengubah arah sejarah. Kopi dan revolusi memiliki hubungan yang erat, di mana minuman ini sering kali menjadi simbol perlawanan, perubahan, dan kebangkitan kesadaran masyarakat.

Kopi, lebih dari sekadar minuman, telah menjadi simbol perubahan sosial dan politik di berbagai belahan dunia. Hal yang sering diabaikan dalam kesejarahan kopi adalah pengaruh kebudayaan Islam terhadap industri kopi. Khususnya tumbuh kembangnya kedai kopi yang dibarengi dengan aktivitas-aktivitas intelektual.

Budaya ngopi dan ruang-ruang intelektual di kedai kopi sebenarnya diprakarsai oleh kebudayaan Islam. Catatan aboutcofee.org, pada abad ke-15-16, budaya kopi sangat berkembang pesat di tanah Arabiah. Periode ini menjadi titik awal kopi merambah di ke dunia bisnis. Di Jazirah Arab, menjadi tempat orang-orang pertama kali membudidayakan dan memperdagangkan kopi lalu membangun lini bisnis yang disebut kedai kopi.

Kedai kopi pertama muncul di Mekah dan kemudian menyebar ke Istanbul, Kairo, dan Damaskus. Di sinilah kopi pertama kali terlibat dalam pembicaraan politik, budaya, dan perubahan sosial. Kedai kopi menjadi tempat di mana masyarakat dari berbagai kalangan berkumpul untuk berdiskusi, berbagi informasi, dan merencanakan tindakan.

Orang-orang barat menyebut kebudayaan ngopi di Jazirah Arab dengan sebutan “kebijaksanaan dalam cangkir”, hal ini merujuk pada aktivitas para filsuf di masa itu bergumul di kedai kopi atau qahveh khaneh, yang mulai bermunculan di kota-kota di seluruh wilayah yang sekarang disebut sebagai Timur Tengah.

Baca juga: Memutus Mata Rantai Kekerasan Seksual di Pesantren

Kedai kopi menjadi ajang berkumpul di mana umat muslim bisa bersosialisasi dan mendiskusikan masalah-masalah agama. Kedia kopi menjadi pusat-pusat sosial dan kedai kopi sangat penting untuk pertukaran informasi pada saat itu sehingga mereka juga dikenal sebagai “Sekolah Orang Bijak”.

Dalam konteks budaya minum kopi di Indonesia, Erwiza Erman dalam penelitiannya Dinamika Komunitas Warung Kopi dan Politik Resistensi di Pulau Belitung (2014), mengungkap kopi juga menjadi alat Islamisasi, terkhusus di Aceh.

Para pedagang Arab atau pedagang lainnya yang memiliki tradisi minum kopi lebih awal di Aceh. Sehingga sampai sekarang ini Aceh dijuluki Negeri Sejuta Warung Kopi, memiliki hubungan dagang dan diplomatik dengan Turki diketahui memiliki kebiasaan minum kopi sejak proses islamisasi di sana.

Lebih lanjut, ketika kedai kopi berkembang di Ottoman, pada saat yang sama sufisme juga berkembang di Aceh. Kopi diminum oleh kaum sufi sebelum mereka melakukan ritual. Mereka minum kopi agar dapat menahan kantuk, dan bahkan ada yang menghubungkan antara produktivitas intelektual tokoh-tokoh sufisme seperti Hamzah Fanzuri dan Syamsudin Al Sumatrani di Aceh dengan tradisi minum kopi.

Hal ini yang diprediksi tradisi minum kopi di Turki Ottoman itu bersamaan dengan masuknya paham sufisme di Aceh. Serta terdapat kemungkinan besar ada keterkaitan antara warung kopi dan kebiasaan orang Aceh mendengarkan pembacaan kitab-kitab yang berisi ajaran sufisme.

Dari kebudayaan Islam-lah yang kemudian merambah ke negeri barat. Sejak kedatangan kopi di Eropa pada abad ke-17, kedai kopi juga berfungsi sebagai ruang publik yang memfasilitasi diskusi, ide-ide baru, dan gerakan revolusioner. Dalam konteks ini, kita dapat melihat bagaimana kopi berkontribusi terhadap dua revolusi besar: Revolusi Prancis dan Revolusi Amerika.

Cafe Procope adalah salah satu kedai kopi tertua alias kuno di Paris. Didirikan pada tahun 1686 oleh koki Sisilia Francesco Procopio dei Coltelli. Terletak di jantung Latin Quarter, kafe ini dengan cepat menjadi tempat berkumpulnya para seniman, penulis, cendekiawan, dan politisi. Selama Pencerahan Prancis, Cafe Procope adalah pusat aktivitas intelektual.

Banyak pemikir terkemuka saat itu, termasuk Rousseau, Diderot, dan Voltaire, sering mengunjungi kafe dan terlibat dalam diskusi dan debat yang hidup. Diskusi-diskusi ini sering kali melibatkan kritik terhadap sistem monarki dan pembahasan tentang hak-hak individu, yang menjadi dasar bagi gerakan revolusioner.

Revolusi Prancis yang terjadi pada 1789 merupakan salah satu contoh nyata bagaimana diskusi di kedai kopi dapat memicu perubahan besar. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Raja Louis XVI yang otoriter dibahas secara terbuka di kafe-kafe. Diskusi ini menciptakan kesadaran kolektif di kalangan rakyat tentang perlunya perubahan sistem pemerintahan. Ide-ide seperti “Liberté, égalité, fraternité” muncul dari perbincangan ini dan menjadi semboyan revolusi.

Sementara itu, di Amerika, kedai Green Dragon Tavern berfungsi sebagai markas bagi para patriot yang merencanakan aksi menentang pemerintahan Inggris. Di tempat ini, para anggota Sons of Liberty berkumpul untuk membahas strategi perlawanan mereka, termasuk peristiwa penting seperti Boston Tea Party. Kedai ini tidak hanya menyediakan tempat untuk bersosialisasi tetapi juga menjadi pusat penyebaran ide-ide yang mendorong perubahan sosial.

Kelas Sosial: Jeratan Gaya Hidup Coffee Shop

Dari kebiasaan minum kopi bersama para kolega, saya mendapati corak yang cukup unik. Saat di coffee shop beberapa kolega memesan kopi hitam. Kemudian banyak juga dari golongan kolega yang lain lebih memilih memesan menu seperti Cappuccino, Latte, Americano. Setelah saya resapi, corak tersebut tidak lepas dari latar belakang mereka. Kolega yang memesan kopi hitam, biasanya sangat jarang bersentuhan dengan kopi-kopi modern.

Kemudian kolega yang memilih menu Cappuccino, Latte, Americano, sudah terbiasa berkunjung ke coffee shop. Latar belakang lain juga saya dapatkan dari tempat bermukim mereka. Para penikmat kopi hitam biasanya rumah mereka berada di pedesaan. Sedangkan varian kopi modern, bermukimnya berdekatan dengan kawasan perkotaan.

Jika kita tarik ke belakang, sebelum adanya varian menu modern yang kita saksikan hari ini, kopi hitam dan kopi saset mendominasi dalam budaya minuman kopi di masyarakat. Arus modernisasi yang akhirnya menggeras budaya minum kopi masa lalu. Saat ini baik kedai kopi kelas atas, menengah maupun bawah, sama-sama menyajikan menu kopi barat di meja daftar menu mereka.

Kembali ke hegemoni negara kolonial atas komoditas kopi, adanya varian menu-menu tersebut menguatkan atas dominasi negara kolonial terhadap negara pos kolonial yang notabene sebagai produsen kopi. Hal ini saya rasa juga berdampak pada gaya hidup, di mana aktivitas minum kopi memunculkan dikotomi. Sejalan pula dengan pembagian gelombang kopi yang digagas oleh SCA.

Di mana gelombang pertama kopi di Indonesia berlangsung dari tahun 1980-1990an. Pada gelombang ini, dikenal sebagai kopi kemasan. Warung-warung kopi tradisional menjual kopi hitam dan kopi instan dari berbagai merek seperti Kapal Api dan ABC.

Gelombang kedua kopi akhirnya muncul di sekitar periode tahun 2001. Di mana gelombang ini ditandai dengan masuknya kedai kopi multinasional atau waralaba seperti Starbucks yang menjadi awal munculnya konsep coffee shop di Indonesia yang kemudian disusul kopi-kopi multinasional lainnya.

Mengutip ottencoffee.co.id, pada tahun 1982 Starbucks mulai menyediakan kopi untuk kebutuhan restoran dan bar-bar (yang menjual) espresso. Di sinilah budaya minum kopi espresso mulai tumbuh. Kemudian mempengaruhi menu-menu lainnya di berbagai belahan dunia.

Kemudian muncul gelombang ketiga bermula dari tahun 2010. Pada gelombang ini mulai dikenal istilah-istilah seperti single origin dan specialty coffee.

Lalu pada tahun 2016, dilansir muncul gelombang keempat, yaitu munculnya coffee shop industrial dengan konsep coffee-to-go, yaitu menjual kopi siap minum yang diracik langsung di tempat untuk dibawa pulang. Menyoal dikotomi gelombang-gelombang kopi tersebut secara perlahan mendeskritkan negara-negara penghasil kopi. Sebelumnya minum kopi sering kali menjadi aktivitas yang dilakukan bersama, baik di warung kecil di pinggir jalan maupun di rumah-rumah bergeser ke coffee shop.

Kopi tubruk, kopi kental dengan ampas yang khas, dan kopi saring sebagai representasi tradisional dalam menikmati kopi di berbagai daerah di Indonesia akhirnya meredup. Kemunculan kafe-kafe modern dengan berbagai konsep menarik telah mengubah cara masyarakat menikmati kopi. Kedai kopi bukan lagi sekadar tempat untuk minum kopi, tetapi juga menjadi persingunggan gaya hidup.

Fenomena ini tidak lepas dari beberapa faktor. Pertama, meningkatnya jumlah konsumen dari kalangan anak muda dan pekerja urban yang menjadikan kedai kopi sebagai tempat berkumpul. Kedua, perkembangan media sosial mendorong konsep kedai kopi yang estetik dan instagrammable, menjadikan pengalaman ngopi sebagai gaya hidup.

Tren coffe shop ini berdampak pada gaya hidup hedonis masyarakat, utamanya di kalangan anak muda. Berbagai studi mengkonfirmasi bahwsannya tumbuhnya gerai-gerai kedai kopi menimbulkan konsumirisme dan hedonisme di kalangan anak muda. Pada penelitian Grace Putlia (2018) misalnya, diketahui bahwa mahasiswa yang merupakan konsumen Starbucks telah masuk dalam konsumerisme dan memiliki motivasi hedonisme dengan berperilaku konsumtif dan secara tidak langsung diperdaya serta terjebak pada fetisisme komoditas.

Baca juga: Kayon: Konsep Kehidupan dalam Wayang

Perilaku konsumtif ini mengarah pada gaya hidup glamor, boros dan perasaan senang mengeluarkan uang untuk mendapatkan barang yang sedang populer agar tidak ketinggalan zaman. Kritik tentang kopi sebagai gaya hidup sudah muncul sejak dulu. Sebelum menjamurnya kedai kopi, gerai-gerai kopi berada di kawasan yang elit, yaitu di hotel-hotel berbintang di kota-kota besar dunia.

Identifikasi apakah kunjungan ke coffee shop didorong oleh kebutuhan untuk bersosialisasi atau menunjukkan status sosial. Banyak individu datang bukan hanya untuk menikmati kopi, tetapi juga untuk berinteraksi dengan teman dan mendapatkan pengakuan sosial. Individu dengan perilaku hedonis biasanya berpenampilan trendy dan mengikuti mode terkini, menunjukkan perhatian terhadap citra diri mereka di depan orang lain

Meninjau dari hikayat dan ruang-ruang intelektual kedai kopi, perlu adanya kesadaran bersama bahwa kopi sebagai sebuah simbol pergerakan dan perubahan di masa lalui patut untuk direfleksikan dalam konteks hari ini. Di mana hikayat keberadaan kedai kopi tumbuh sebagai ruang produktif, tidak hanya menuai hasil materil dari lini bisnis. Aktivitas minum kopi tidak sekedar menjadi gaya hidup, melainkan memiliki spirit perubahan dan kreativitas.

Kopi telah memainkan peran penting dalam sejarah revolusi dunia. Dari kedai kopi yang berfungsi sebagai ruang diskusi hingga pengaruhnya dalam membangkitkan semangat intelektual masyarakat, kopi telah menjadi bagian integral dari perubahan sosial dan politik. Fenomena ini menunjukkan bahwa sebuah minuman sederhana dapat memiliki dampak yang mendalam terhadap sejarah umat manusia.

Dengan demikian, kedai kopi bukan hanya tempat untuk menikmati secangkir kopi tetapi juga merupakan laboratorium ide-ide yang dapat mengubah dunia. Yang tak kalah penting adalah melihat secara komperhensif atas hegemoni negara kolonial terhadap industri kopi. Indonesia mempunyai tantangan untuk menarasikan dan mengartikulasikan budayanya sendiri.

Sebagai salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia sudah semestinya mengambil bagian dalam kontestasi industri kopi global. Tidak hanya menjadi produsen dan konsumen semata, tetapi memili kekhasannya sendiri untuk mengangkat citra kopi tanah air di kancah internasional.